Le classicisme (XVIIe - XVIIIe siècles)

Article financé par nos membres premium

Sommaire

Le classicisme est un mouvement artistique dont les bornes chronologiques ne sont pas les mêmes en littérature, en musique et en peinture. Alors que Molière, auteur classique, écrit en 1670 la comédie-ballet Le Bourgeois gentilhomme, Jean-Baptiste Lully, compositeur baroque, est invité à en composer la musique. De plus, si l’on ne considère que le seul champ littéraire, le classicisme ne couvre pas tout le XVIIe siècle. Il débute aux alentours de 1660, la première moitié du siècle correspondant à la période baroque. Au XVIIIe siècle, il coïncide avec le siècle des Lumières.

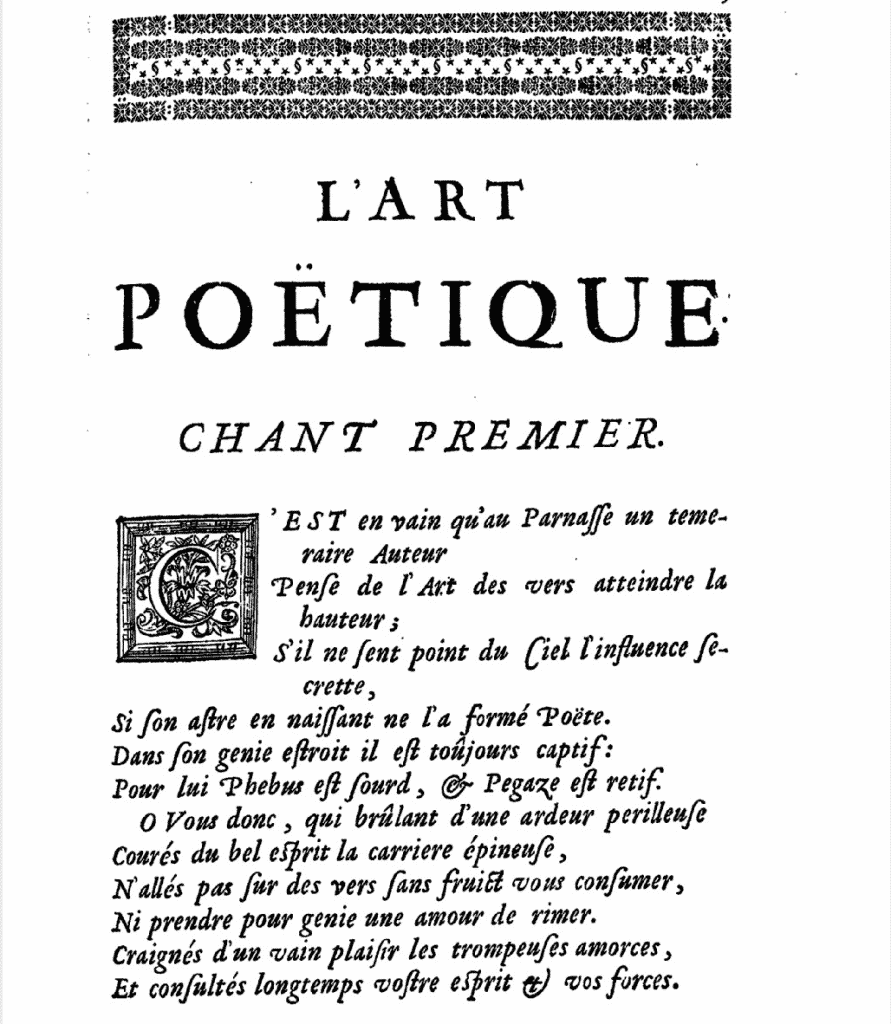

L’adjectif « classique » est parfois employé dans un sens péjoratif car il évoque une série de règles qui enferment l’art dans un carcan et dont le texte majeur serait l’Art poétique de Boileau.

Ces règles seraient le moyen de toucher une perfection dans l’ordre alors que l’art est aujourd’hui, et depuis longtemps, devenu synonyme de liberté et de création pure. La création pourtant, est une notion qui interroge tous les auteurs de la période classique et que l’on retrouve dans maints textes : comment être créateur alors qu’il est de bon goût de reprendre les mythes anciens et les textes de l’Antiquité ? C’est peut-être la réalisation réussie de ce grand-écart qui consacre les grands auteurs du classicisme.

Après avoir présenté la chronologie de son arrivée dans l’histoire littéraire, nous verrons quels sont les grands principes et les règles de ce mouvement littéraire, ainsi que ses auteurs majeurs.

Comment est apparu le terme « classicisme » en tant que mouvement littéraire ?

Au XVIIe siècle, on ne trouve pas le terme classicisme mais les dictionnaires définissent l’adjectif classique à partir du latin classicus et lui attribuent un sens scolaire : il sert à qualifier un auteur dont l’œuvre fait autorité, que l’on propose comme modèle. Virgile et Cicéron sont donnés comme exemple dans la définition d’Antoine Furetière en 1690.

Au XVIIIe siècle, une première étape d’attribution du terme « classique » avec le siècle qui vient de s’écouler s’observe dans la définition qu’en donne Du Marsais dans l’Encyclopédie : l’adjectif désigne « les bons auteurs du siècle de Louis XIV ». Il est aussi employé pour qualifier la pureté de la langue de certains auteurs et le souci de purisme linguistique propre au siècle classique.

Depuis la définition de Du Marsais, qui contient un jugement de valeur en faveur de l’époque classique, les œuvres de cette période incarnent un idéal que l’on associe à un idéal historique et politique : le siècle de Louis XIV est alors décrit comme le sommet de la civilisation et de la culture française. Cette idée de perfection se retrouve dans l’Essai sur le goût de Jean-François Marmontel, où il écrit que le XVIIe siècle classique a été « le siècle du goût ».

C’est au XIXe siècle qu’arrive le terme de classicisme, sous la plume de Stendhal dans Racine et Shakespeare. Son essai vise à comparer le romantisme et les œuvres de la période précédente, qu’il appelle donc « classicisme ». Cette comparaison se fait en défaveur du classicisme, que Stendhal définit comme une période révolue. Ce qui est « classique » est d’un conformisme désuet, d’un académisme rigide :

Le romanticisme [comprendre « romantisme »] est l’art de présenter aux peuples les œuvres littéraires qui […] sont susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible.

Le classicisme, au contraire, leur présente la littérature qui donnait le plus grand plaisir possible à leurs arrière-grands-pères.

Stendhal, Racine et Shakespeare, chapitre III, Ce que c’est que le romanticisme

L’idéal classique est également mis à mal par les œuvres de Victor Hugo, qui rejoint Stendhal en défendant Shakespeare face à Racine et montre dans la préface de sa pièce Cromwell, l’importance de la dualité entre le sublime et le grotesque – que l’on ne peut absolument pas imaginer, du moins défendre, au XVIIe siècle.

Enfin, l’éclosion lexicographique qui nous intéresse trouve son point d’arrivée dans une définition plus apaisée et objective du classicisme, tentée par Charles-Augustin Sainte-Beuve dans son article « Qu’est-ce qu’un classique ? » :

Un vrai classique, […] c’est un auteur qui a enrichi l’esprit humain […] ; qui a rendu sa pensée, son observation ou son invention, sous une forme […] large et grande, fine et sensée, saine et belle en soi ; qui a parlé à tous dans un style à lui et qui se trouve aussi celui de tout le monde, dans un style nouveau sans néologisme, nouveau et antique, aisément contemporain de tous les âges.

Sainte-Beuve, « Qu’est-ce qu’un classique ? »

Les grands principes du classicisme

En parallèle de cette enquête lexicale, qui nous porte du XVIIe siècle au XIXe siècle, une autre chronologie entre en ligne de compte pour comprendre comment l’idéal classique s’est construit : celle du XVIIe siècle lui-même.

Le classicisme n’est pas né tel quel au XVIIe siècle, il est le résultat de discussions et de tensions entre les auteurs, les doctes, et les dirigeants. Il s’est construit sur des événements marquants tels que la querelle de 1624 autour du recueil de lettres privées de Guez de Balzac, la querelle de 1637 sur le Cid de Corneille, pièce jugée trop irrégulière, et enfin sur la querelle des Anciens et des Modernes.

C’est à travers ces tensions, et d’abord en réaction au foisonnement des écrits de la période baroque, que naissent les grands principes du classicisme. Ils sont à l'ordre de trois :

Principe N°1 : entreprendre une normalisation de la langue française

Les débats sur la langue française durant la période classique sont marqués par une attention très forte à la clarté du style et de l’expression. Les écrits de la période précédente étaient foisonnants, emplis de références mythologiques et d’emprunts savants ; le meilleur représentant de cette période étant Ronsard. L’affranchissement de l’esthétique ronsardienne s’opère, selon la rétrospective de Boileau dans l’Art poétique, avec les écrits de Malherbe :

Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,

Fit sentir dans les vers une juste cadence,

D’un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,

Et réduisit la muse aux règles du devoir.

Là où Du Bellay et les auteurs de la Pléiade militaient pour un enrichissement du lexique par l’entrée de plusieurs mots venant de dialectes ou de domaines peu représentés jusqu’alors, Malherbe vise une réduction à l’essentiel pour limiter ce qui lui semble être un foisonnement intempestif. Du côté de la versification également, Alain Génetiot dans Le classicisme note qu’il cherche la simplicité :

Malherbe cherche à faire coïncider le vers avec la phrase de la manière la plus fluide possible comme dans la prose, ce qui le conduit à proscrire les enjambements et les rejets.

C’est aussi avec Malherbe que l’alexandrin devient le vers français par excellence au détriment du décasyllabe, jusqu’ici majoritaire dans les écrits poétiques et héroïques. A. Génetiot poursuit :

En allongeant ainsi la mesure du vers français Malherbe lui permet de se rapprocher de la phrase et de l’idée, tout en réduisant l’écart entre les vers et la prose, puisque l’alexandrin était considéré comme le vers le plus proche de la conversation naturelle.

L’entreprise de normalisation de la langue passe également par l’essor des publications de grammaires par les grammairiens et les « remarqueurs ». Les remarqueurs font des remarques sur la langue, les organisent par thèmes en vue d’une publication pour donner plus de régularité à l’usage du français et servir à l’établissement de règles de grammaire. Les maîtres de Racine, à Port-Royal, sont d’ailleurs connus pour leurs travaux sur le langage dans leur Grammaire et leur Logique.

Face à ce que l’on peut appeler une obsession de langue et du bien dire, certains auteurs tournent en dérision l’attitude savante qu’elle implique. C’est le cas de Scarron dans Le Roman comique et de Molière dans Le Bourgeois gentilhomme, Les Femmes savantes et Les Précieuses ridicules.

Principe N°2 : écrire selon les modèles de l’Antiquité

C’est un point que le classicisme garde de l’humanisme. Écrire oui, mais sur les modèles des anciens, et si possible en respectant leurs préceptes de composition. Étant donné que la littérature classique est entièrement formée dans le cadre de la rhétorique, héritée des écrits anciens redécouverts lors de la période humaniste, elle « définit la littérature comme un art de mémoire ».

« On attend de l’art qu’il imite les anciens parce que ceux-ci ont donné des modèles d’imitation de la nature (mimèsis) » et que la mimèsis est un lieu commun de l’époque classique. « L’imitation commence par le rapport au modèle, son appropriation et son émulation » écrit A. Génetiot.

Principe N°3 : plaire pour instruire

Le XVIIe siècle classique, marqué par la Réforme catholique et sa reconquête morale et spirituelle, assigne aux arts une mission, celle de délivrer un enseignement moral. Boileau place au seuil de son Art poétique la formule de l’Épître aux Pisons d’Horace sur l’utile dulci (« Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, / lectorem delectando pariterque monendo », « il enlève tous les suffrages celui qui mêle l’agréable à l’utile, sachant à la fois charmer le lecteur et l’instruire ») et celle-ci est comme l’emblème du classicisme.

Des procès sont intentés aux auteurs si leurs œuvres ne remplissent pas ce devoir d’éducation morale, ce qui montre que la littérature de l’époque n’a pas encore conquis sa « véritable autonomie », qu’elle est jugée « sur des critères extra-esthétiques, en particulier moraux et théologiques ». Les préfaces d’ouvrages tentent donc souvent de « démontrer leur utilité morale et sociale » (A. Génetiot).

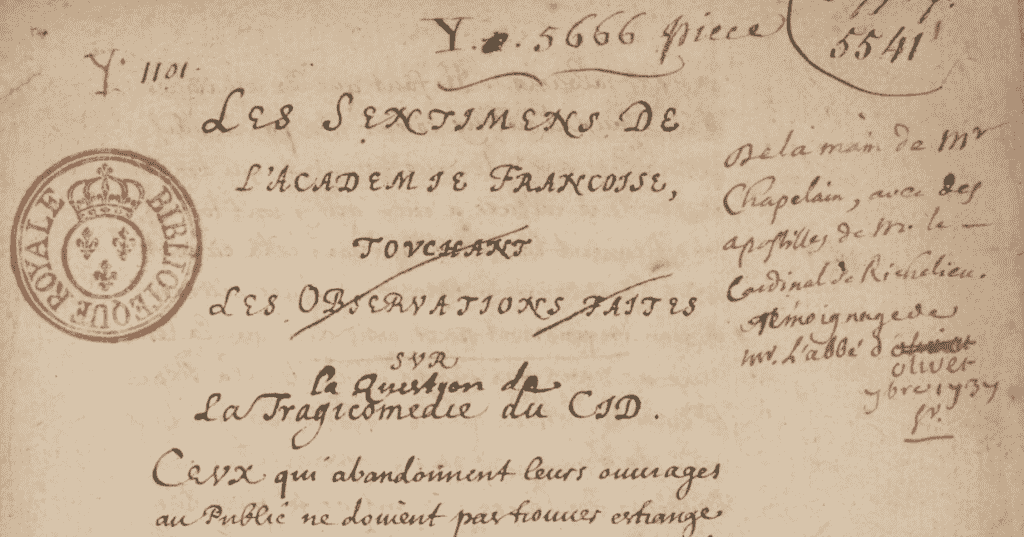

Enfin, le véritable « moment » classique s’est forgé sur le terrain des règles du théâtre. Au moment de la querelle du Cid, Richelieu demande à l’Académie française, fondée en 1634, de publier les principes nouveaux de la dramaturgie avec les Sentiments de l’Académie française sur le Cid. L’écriture du théâtre est de plus en plus éclairée par les lectures de commentaires sur la Poétique d’Aristote et elle devra respecter trois principes, présentés ci-dessous.

Les règles du théâtre classique

C’est au théâtre que sont menées les réflexions les plus importantes sur la fiction poétique. Le passage du théâtre baroque au théâtre classique dans le courant du XVIIe s’observe par le respect de plus en plus net de la vraisemblance, de la bienséance, et des trois unités.

La vraisemblance

Cet article est financé par nos membres premium

Profitez du site sans publicité, et accèdez à tous les articles en devenant premium

Devenir premiumL’exigence de vraisemblance est directement liée au devoir d’instruire. Jean Chapelain écrit dans la préface de l’Adone de Giambattista Marino (1623) :

[il] suffira au poème qu’il soit vraisemblable pour être approuvé à cause de la facile impression que la vraisemblance fait sur l’imagination, laquelle se captive et se laisse mener par ce moyen à l’intention du poète.

Autrement dit, la vraisemblance permet de captiver le récepteur et donc de faire passer aisément des enseignements. De plus, elle est un gage de crédibilité de l’œuvre et de l’histoire qu’elle présente. Elle est une représentation du possible, de ce qui pourrait se passer.

En cela, elle doit être recherchée plus que la vérité, comme le préconise Boileau dans l’Art poétique (« Jamais au spectateur n’offrez rien d’incroyable : / Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable »). Une action qui a réellement eu lieu (donc une action vraie) peut en effet être tellement étonnante ou impossible, qu’elle briserait l’illusion mimétique.

La vraisemblance doit précisément permettre de produire un effet d’illusion mimétique et d’emporter l’adhésion du spectateur. Aristote écrit en effet que « le possible entraîne la conviction ». Dans l’histoire romaine, que les dramaturges portent souvent sur la scène, il est ainsi possible de retrancher des éléments s’ils ne peuvent être crus du public. Les dramaturges oscillent toujours entre fidélité aux vérités historiques et adaptation ou transformation.

La bienséance

La bienséance doit être entendue comme une convenance : l’auteur doit rechercher ce qu’il convient qu’un personnage dise, et doit éviter de lui faire prononcer ce qui ne conviendrait pas à son rang ou à son caractère.

Dans Phèdre de Racine par exemple, il n’était pas bienséant que la reine ait elle-même l’idée de perdre Hippolyte en l’accusant de viol auprès de Thésée. Cette pensée étant trop « basse », l’auteur la prête à sa nourrice Œnone. Dans Andromaque, Racine a été critiqué pour avoir donné à Pyrrhus des sentiments et des paroles non dignes d’un roi (surtout dans les passages où il se laisse emporter par son amour pour Andromaque). En cela, la bienséance est entièrement liée à la vraisemblance.

Ensuite, la bienséance demande que l’on ne représente pas des scènes trop horribles aux yeux des spectateurs, dont le goût va de plus en plus vers la politesse, l’honnêteté et la galanterie. C’est pour cette raison que les dénouements sanglants des tragédies sont racontés dans des récits.

Les trois unités

Les règles du théâtre classique visent en partie à s’affranchir de l’esthétique baroque, dans laquelle les pièces de théâtre multiplient les lieux, les intrigues et les épisodes, et étendent la durée du drame sans véritable limite. La Poétique d’Aristote préconise au contraire de ne pas la dissoudre en une succession d’épisodes, et de faire en sorte qu’elle puisse se dérouler dans une révolution du soleil (donc vingt-quatre heures).

La règle des trois unités est une application du principe de vraisemblance. L’unité de lieu n’est pas mentionnée par Aristote mais elle va avec l’idée mimèsis : il faut viser une adéquation entre le lieu de l’action et le lieu de la représentation pour favoriser l’illusion. Le théâtre doit donner une image fidèle du lieu où se joue la fiction. Si la scène en vient à représenter un autre lieu dans l’histoire, cette impression d’adéquation est brisée.

L’unité d’action ensuite, doit garantir la cohérence interne de la pièce. La simplicité d’action est parfois présentée comme le but ultime des dramaturges, car l’absence de rebondissements fait courir le risque d’ennuyer le public. Racine s’essaie à l’exercice d’une réduction maximale de l’action dans Bérénice, et la simplicité de la pièce lui a permis de rencontrer un succès supérieur à Tite et Bérénice de Corneille, créé la même année. Il écrit dans la préface de sa pièce :

Il y avait fort longtemps que je voulais essayer si je pourrais faire une tragédie avec cette simplicité d’action qui a été fort du goût des anciens […]. Il y en a qui pensent que cette simplicité est une marque de peu d’invention. Ils ne savent pas qu’au contraire toute l’invention consiste à faire quelque chose de rien, et que tout ce grand nombre d’incidents a toujours été le refuge des poètes qui ne sentaient dans leur génie ni assez d’abondance, ni assez de force […].

L’unité de temps enfin, condamne le théâtre baroque où les péripéties peuvent durer plusieurs mois. Pour la tragédie cette règle est centrale car elle invite les dramaturges à ne faire commencer l’action que dans un moment de crise extrême, où un personnage est menacé de vie ou de mort ; toute la tragédie consistera alors à montrer comment ce personnage est progressivement amené à la mort ou à l’exil. Toute scène d’exposition d’une tragédie classique française à partir de 1660 expose ainsi une crise qui semble insurmontable. Le drame commence lorsque des forces qui s’affrontent en viennent à créer une crise indépassable.

Le passage de l’esthétique baroque à l’esthétique classique, qui demande une séparation nette des genres entre comédie et tragédie, s’observe particulièrement à l’échelle de la carrière de Pierre Corneille. Corneille compose en effet des tragi-comédies et des comédies héroïques – donc des pièces mêlant à la fois comédie et tragédie, où les unités ne sont pas toujours respectées – et en viendra à ne composer que des tragédies.

Principaux auteurs et œuvres classiques

Bien que trois moments clés semblent émerger de la chronologie rappelée ci-dessus, ce sont les années 1640-1680 qui correspondent véritablement au « moment » classique. Nous renvoyons aux pages traitant de la vie et de l’œuvre de Pierre Corneille, Nicolas Boileau, Charles Perrault, Jean de La Fontaine, Jean de La Bruyère et Jean Racine.

Nous nous concentrons ici sur d’autres auteurs emblématiques du siècle classique et sur leurs principales œuvres : La Rochefoucauld, Pascal et madame de La Fayette. Les deux premiers ont d’ailleurs en commun de s’intéresser à l’âme humaine et à son égocentrisme, et leurs écrits traduisent la vision anthropologique classique. Celle-ci passe d’un certain optimisme dans les années 1630-1640, à un pessimisme, qui ne croit plus en l’héroïsme, à partir de 1650.

François de La Rochefoucauld (1613-1680), les Maximes

Les Réflexions, ou Sentences et maximes morales sont la grande œuvre de La Rochefoucauld et ont été publiées pour la première fois en 1665. Cette œuvre se compose de textes qui se méditent, car la forme même de la maxime est singulière : en peu de mots, les assertions qu’elle contient sont souvent lourdes de sens.

Elle permet de démentir un acquis, à l’aide du paradoxe, et se termine souvent par une pointe. La Rochefoucauld est passé maître dans cet art, et livre sur son siècle des observations restées célèbres car elles démentent l’idéal de galanterie, de politesse et de savoir-vivre dont les honnêtes gens se réclamaient.

Blaise Pascal (1623-1662), les Pensées

Blaise Pascal était un mathématicien et physicien. Ses réflexions sur la condition humaine font de lui un philosophe et moraliste majeur du XVIIe siècle.

Il avait pour projet de publier une Apologie de la religion chrétienne que nous connaissons sous le titre de Pensées (publication posthume de plusieurs liasses de « pensées », retrouvées à son domicile et traitant majoritairement de la foi et de la religion).

Proche du mouvement janséniste de Port-Royal, et des maîtres de Racine, Pascal n’a jamais été attiré par le pouvoir et condamne fermement cette expression de la vanité humaine. L’une des pensées de la liasse « Vanité » se compose d’ailleurs de cette seule phrase, lapidaire, « il a quatre laquais ». Les laquais ne sont employés que pour suivre leur maître, et leur présence montre l’opulence de celui-ci, son importance sociale.

Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, comtesse de La Fayette (1634-1693), La Princesse de Clèves

Madame de La Fayette devient demoiselle d’honneur de la reine Anne d’Autriche en 1650. Le grammairien Ménage l’introduit alors dans les salons littéraires, notamment ceux de Catherine de Rambouillet et de Madeleine de Scudéry. Elle ouvre plus tard son propre salon littéraire, à Paris, et se lie d’amitié avec La Rochefoucauld.

Dans le cadre de ces salons, elle est encouragée à prendre la plume et compose ses premiers textes : des portraits et La Princesse de Montpensier (1662) qu’elle publie d’abord sous le faux nom de Segrais.

La Princesse de Clèves (1678) est son œuvre la plus connue. Elle raconte l’histoire de Mademoiselle de Chartes à la cour des Valois, au temps de Henri III. Elle se marie au prince de Clèves, mais tombe éperdument amoureuse du duc de Nemours. C’est un roman historique, décrivant la cour, mais aussi « psychologique », dans la mesure où une grande attention est portée aux sentiments des personnages et à leur introspection.

Bibliographie

- Génetiot, A. 2005. Le classicisme. Paris. PUF.

- Hugo, V. [1827] 1968. Cromwell, préface. Paris. Garnier Flammarion.

- Rohou, J. 2004. Le classicisme, 1660-1700. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

- Sainte-Beuve, C.-A. 1850 « Qu’est-ce qu’un classique ? » Causeries du lundi, III.

- Stalloni, Y. [2002] 2005. Écoles et courants littéraires. Paris. Dunod.

- Stendhal. 1823. Racine et Shakespeare. Paris. Le Divan.

- Tapié, V.-L. 2000. Baroque et classicisme. M. Fumaroli, préface. Paris. Hachette.

Pour aller plus loin, découvrez notre guide complet des mouvements littéraires.