Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses : Hymne du matin

Sommaire

Lamartine retrouve, dans ce recueil, rédigé en grande partie en Italie entre 1826 et 1827, la haute poésie des Méditations poétiques.

Pour citer l'œuvre : Œuvres complètes de Lamartine, Chez l’auteur (p. 253-261).

Pourquoi bondissez-vous sur la plage écumante,

Vagues dont aucun vent n’a creusé les sillons ?

Pourquoi secouez-vous votre écume fumante

En légers tourbillons ?

Pourquoi balancez-vous vos fronts que l’aube essuie,

Forêts, qui tressaillez avant l’heure du bruit ?

Pourquoi de vos rameaux répandez-vous en pluie

Ces pleurs silencieux dont vous baigna la nuit ?

Pourquoi relevez-vous, ô fleurs, vos pleins calices,

Comme un front incliné que relève l’amour ?

Pourquoi dans l’ombre humide exhaler ces prémices

Des parfums qu’aspire le jour ?

Ah ! renfermez-les encore,

Gardez-les, fleurs que j’adore,

Pour l’haleine de l’aurore,

Pour l’ornement du saint lieu !

Le ciel de pleurs vous inonde,

L’œil du matin vous féconde ;

Vous êtes l’encens du monde,

Qu’il fait remonter à Dieu.

Vous qui des ouragans laissiez flotter l’empire,

Et dont l’ombre des nuits endormait le courroux

Sur l’onde qui gémit, sous l’herbe qui soupire,

Aquilons, autans, zéphire,

Pourquoi vous éveillez-vous ?

Et vous qui reposez sous la feuillée obscure,

Qui vous a réveillés dans vos nids de verdure ?

Oiseaux des ondes ou des bois,

Hôtes des sillons ou des toits,

Pourquoi confondez-vous vos voix

Dans ce vague et confus murmure

Qui meurt et renaît à la fois,

Comme un soupir de la nature ?

Voix qui nagez dans le bleu firmament,

Voix qui roulez sur le flot écumant,

Voix qui volez sur les ailes du vent,

Chantres des airs que l’instinct seul éveille,

Joyeux concerts, léger gazouillement,

Plaintes, accords, tendre roucoulement,

Qui chantez-vous pendant que tout sommeille ?

La nuit a-t-elle une oreille

Digne de ce chœur charmant ?

Attendez que l’ombre meure,

Oiseaux ; ne chantez qu’à l’heure

Où l’aube naissante effleure

Les neiges du mont lointain.

Dans l’hymne de la nature,

Seigneur, chaque créature

Forme à son heure, en mesure,

Un son du concert divin ;

Oiseaux, voix céleste et pure,

Soyez le premier murmure

Que Dieu reçoit du matin !

Et moi, sur qui la nuit verse un divin dictame,

Qui sous le poids des jours courbe un front abattu,

Quel instinct de bonheur me réveille ? Ô mon âme,

Pourquoi me réjouis-tu ?

C’est que le ciel s’entr’ouvre ainsi qu’une paupière,

Quand des vapeurs des nuits les regards sont couverts ;

Dans les sentiers de pourpre aux pas du jour ouverts,

Les monts, les flots, les déserts

Ont pressenti la lumière,

Et son astre de flamme, aux bords de sa carrière,

Tourne, et creuse déjà son éclatante ornière

Sur l’horizon roulant des mers.

Chaque être s’écrie :

« C’est lui, c’est le jour !

C’est lui, c’est la vie !

C’est lui, c’est l’amour ! »

Dans l’ombre assouplie,

Le ciel se replie

Comme un pavillon ;

Roulant son image,

Le léger nuage

Monte, flotte et nage

Dans son tourbillon ;

La nue orageuse

Se fend, et lui creuse

Sa pourpre écumeuse

En brillant sillon ;

Il avance, il foule

Ce chaos qui roule

Ses flots égarés ;

L’espace étincelle,

La flamme ruisselle

Sous ses pieds sacrés ;

La terre encor sombre

Lui tourne dans l’ombre

Ses flancs altérés ;

L’ombre est adoucie,

Les flots éclairés ;

Des monts colorés

La cime est jaunie ;

Des rayons dorés

Tout reçoit la pluie,

Tout vit, tout s’écrie :

« C’est lui, c’est le jour !

C’est lui, c’est la vie !

C’est lui, c’est l’amour ! »

Ô Dieu, vois dans les airs ! l’aigle éperdu s’élance

Dans l’abîme éclatant des cieux ;

Sous les vagues de feu que bat son aile immense,

Il lutte avec les vents, il plane, il se balance ;

L’écume du soleil l’enveloppe à nos yeux :

Est-il allé porter jusques en ta présence

Des airs dont il est roi le sublime silence,

Ou l’hommage mystérieux ?

Ô Dieu, vois sur les mers ! le regard de l’aurore

Enfle le sein dormant de l’Océan sonore,

Qui, comme un cœur d’amour ou de joie oppressé,

Presse le mouvement de son flot cadencé,

Et dans ses lames garde encore

Le sombre azur du ciel que la nuit a laissé.

Comme un léger sillon qui se creuse et frissonne

Dans un champ où la brise a balancé l’épi,

Un flot naît d’une ride ; il murmure, il sillonne

L’azur muet encor de l’abîme assoupi ;

Il roule sur lui-même, il s’allonge, il s’abîme ;

Le regard le perd un moment :

Où va-t-il ? Il revient, revomi par l’abîme ;

Il dresse en mugissant sa bouillonnante cime ;

Le jour semble rouler sur son dos écumant ;

Il entraîne en passant les vagues qu’il écrase,

S’enfle de leurs débris et bondit sur sa base ;

Puis enfin, chancelant comme une vaste tour,

Ou comme un char fumant brisé dans la carrière,

Il croule ; et sa poussière

En flocons de lumière

Roule, et disperse au loin tous ces fragments du jour.

La barque du pêcheur tend son aile sonore,

Où le vent du matin vient déjà palpiter,

Et bondit sur les flots que l’ancre va quitter,

Pareille au coursier qui dévore

Le frein qui semble l’irriter.

Le navire, enfant des étoiles,

Luit comme une colline aux bords de l’horizon,

Et réfléchit déjà dans ses plus hautes voiles

La blancheur de l’aurore et son premier rayon.

Léviathan bondit sur ses traces profondes ;

Et, des flots par ses jeux saluant le réveil,

De ses naseaux fumants il lance au ciel les ondes,

Pour les voir retomber en rayons du soleil.

L’eau berce, le mât secoue

La tente des matelots ;

L’air siffle, le ciel se joue

Dans la crinière des flots ;

Partout l’écume brillante

D’une frange étincelante

Ceint le bord des flots amers :

Tout est bruit, lumière et joie ;

C’est l’astre que Dieu renvoie,

C’est l’aurore sur les mers.

Ô Dieu, vois sur la terre ! un pâle crépuscule

Teint son voile flottant par la brise essuyé ;

Sur les pas de la nuit l’aube pose son pié ;

L’ombre des monts lointains se déroule et recule,

Comme un vêtement replié.

Ses lambeaux, déchirés par l’aile de l’aurore,

Flottent livrés aux vents dans l’orient vermeil ;

La pourpre les enflamme, et l’iris les colore ;

Ils pendent en désordre aux tentes du soleil,

Comme des pavillons quand une flotte arbore

Les couleurs de son roi dans les jours d’appareil.

Sous des nuages de fumée,

Le rayon va pâlir sur les tours des cités,

Et sous l’ombre des bois les hameaux abrités,

Ces toits par l’innocence et la paix habités,

Sur la colline embaumée,

De jour et d’ombre semée,

Font rejaillir au loin leurs flottantes clartés.

Le laboureur répond au taureau qui l’appelle,

L’aurore les ramène au sillon commencé ;

Il conduit en chantant le couple qu’il attelle,

Le vallon retentit sous le soc renversé ;

Au gémissement de la roue

Il mesure ses pas et son chant cadencé ;

Sur sa trace en glanant le passereau se joue,

Et le chêne à sa voix secoue

Le baume des sillons que la nuit a versé.

L’oiseau chante, l’agneau bêle ;

L’enfant gazouille au berceau ;

La voix de l’homme se mêle

Au bruit des vents et de l’eau ;

L’air frémit, l’épi frissonne,

L’insecte au soleil bourdonne ;

L’airain pieux qui résonne

Rappelle au Dieu qui le donne

Ce premier soupir du jour :

Tout vit, tout luit, tout remue ;

C’est l’aurore dans la nue,

C’est la terre qui salue

L’astre de vie et d’amour !

Mais tandis, ô mon Dieu, qu’aux yeux de ton aurore

Un nouvel univers chaque jour semble éclore,

Et qu’un soleil flottant dans l’abîme lointain

Fait remonter vers toi les parfums du matin,

D’autres soleils cachés par la nuit des distances,

Qu’à chaque instant là-haut tu produis et tu lances,

Vont porter dans l’espace, à leurs planètes d’or,

Des matins plus brillants et plus sereins encor.

Oui, l’heure où l’on t’adore est ton heure éternelle ;

Oui, chaque point des cieux pour toi la renouvelle ;

Et ces astres sans nombre épars au sein des nuits

N’ont été par ton souffle allumés et conduits

Qu’afin d’aller, Seigneur, autour de tes demeures,

L’un l’autre se porter la plus belle des heures,

Et te faire bénir par l’aurore des jours,

Ici, là-haut, sans cesse, à jamais et toujours.

Oui, sans cesse un monde se noie

Dans les feux d’un nouveau soleil ;

Les cieux sont toujours dans la joie,

Toujours un astre a son réveil ;

Partout où s’abaisse ta vue,

Un soleil levant te salue ;

Les cieux sont un hymne sans fin !

Et des temps que tu fais éclore,

Chaque heure, ô Dieu, n’est qu’une aurore,

Et l’éternité qu’un matin !

Montez donc, flottez donc, roulez, volez, vents, flamme,

Oiseaux, vagues, rayons, vapeurs, parfums et voix !

Terre, exhale ton souffle ! homme, élève ton âme !

Montez, flottez, roulez, accomplissez vos lois !

Montez, volez à Dieu ! plus haut, plus haut encore !

Dans les feux du soleil sa splendeur vous a lui ;

Reportez dans les cieux l’hommage de l’aurore,

Montez, il est là-haut ; descendez, tout est lui !

Et toi, jour, dont son nom a commencé la course,

Jour qui dois rendre compte au Dieu qui t’a compté,

La nuit qui t’enfanta te rappelle à ta source ;

Tu finis dans l’éternité.

Tu n’es qu’un pas du temps, mais ton Dieu te mesure ;

Tu dois de son auteur rapprocher la nature ;

Il ne t’a point créé comme un vain ornement,

Pour semer de tes feux la nuit du firmament,

Mais pour lui rapporter aux célestes demeures

La gloire et la vertu sur les ailes des heures,

Et la louange à tout moment !

Commentaire de texte d'Alphonse de Lamartine : Hymne du matin

Pas de commentaire de texte pour le moment.

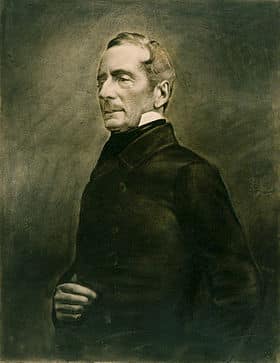

L'auteur : Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine (1790-1869) est un poète, romancier, dramaturge français, ainsi qu'une personnalité politique qui participa à la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France.