Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques : Les Préludes

Sommaire

Méditations poétiques est le premier recueil de poèmes d'Alphonse de Lamartine, publié en 1820. La première édition comportait 24 poèmes. D'autres éditions suivirent ; celle de 1849 comportait alors 41 poèmes. Ce recueil marque l'aboutissement d'un courant de poésie élégiaque caractérisé par de nombreuses allusions mythologiques, une tonalité exclamative, des interrogations ainsi qu'une abondance de périphrases poétiques.

Pour citer l'œuvre : Œuvres complètes de Lamartine , Chez l’auteur, 1860, 1 (p. 405-419).

La nuit, pour rafraîchir la nature embrasée,

De ses cheveux d’ébène exprimant la rosée,

Pose au sommet des monts ses pieds silencieux,

Et l’ombre et le sommeil descendent sur mes yeux :

C’était l’heure où jadis… Mais aujourd’hui mon âme,

Comme un feu dont le vent n’excite plus la flamme,

Fait pour se ranimer un inutile effort,

Retombe sur soi-même, et languit et s’endort.

Que ce calme lui pèse ! Ô lyre ! ô mon génie !

Musique intérieure, ineffable harmonie,

Harpe que j’entendais résonner dans les airs

Comme un écho lointain des célestes concerts,

Pendant qu’il en est temps, pendant qu’il vibre encore,

Venez, venez bercer ce cœur qui vous implore !

Et toi qui donnes l’âme à mon luth inspiré,

Esprit capricieux, viens, prélude à ton gré !

Il descend ! il descend ! La harpe obéissante

A frémi mollement sous son vol cadencé,

Et de la corde frémissante

Le souffle harmonieux dans mon âme a passé.

L’onde qui baise ce rivage,

De quoi se plaint-elle à ses bords ?

Pourquoi le roseau sur la plage,

Pourquoi le ruisseau sous l’ombrage,

Rendent-ils de tristes accords ?

De quoi gémit la tourterelle

Quand, dans le silence des bois,

Seule auprès du ramier fidèle,

L’amour fait palpiter son aile,

Les baisers étouffent sa voix ?

Et toi, qui mollement te livre

Au doux sourire du bonheur,

Et du regard dont tu m’enivre

Me fais mourir, me fais revivre ;

De quoi te plains-tu sur mon cœur ?

Plus jeune que la jeune Aurore,

Plus limpide que ce flot pur,

Ton âme au bonheur vient d’éclore,

Et jamais aucun souffle encore

N’en a terni le vague azur.

Cependant si ton cœur soupire

De quelque poids mystérieux,

Sur tes traits si la joie expire,

Et si tout près de ton sourire

Brille une larme dans tes yeux,

Hélas ! c’est que notre faiblesse,

Pliant sous sa félicité

Comme un roseau qu’un souffle abaisse,

Donne l’accent de la tristesse

Même au chant de la volupté ;

Ou bien peut-être qu’avertie

De la fuite de nos plaisirs,

L’âme en extase anéantie

Se réveille et sent que la vie

Fuit dans chacun de nos soupirs.

Ah ! laisse le zéphyr avide

À leur source arrêter tes pleurs ;

Jouissons de l’heure rapide :

Le temps fuit, mais son flot limpide

Du ciel réfléchit les couleurs.

Tout naît, tout passe, tout arrive

Au terme ignoré de son sort :

À l’Océan l’onde plaintive,

Aux vents la feuille fugitive,

L’aurore au soir, l’homme à la mort.

Mais qu’importe, ô ma bien-aimée,

Le terme incertain de nos jours,

Pourvu que sur l’onde calmée,

Par une pente parfumée,

Le temps nous entraîne en son cours ?

Pourvu que, durant le passage,

Couché dans tes bras à demi,

Les yeux tournés vers ton image,

Sans le voir, j’aborde au rivage

Comme un voyageur endormi ?

Le flot murmurant se retire

Du rivage qu’il a baisé ;

La voix de la colombe expire,

Et le voluptueux zéphire

Dort sur le calice épuisé.

Embrassons-nous, mon bien suprême,

Et, sans rien reprocher aux dieux,

Un jour, de la terre où l’on aime,

Évanouissons-nous de même

En un soupir mélodieux !

Non, non, brise à jamais cette corde amollie !

Mon cœur ne répond plus à ta voix affaiblie.

L’amour n’a pas de sons qui puissent l’exprimer :

Pour révéler sa langue, il faut, il faut aimer.

Un seul soupir du cœur que le cœur nous renvoie,

Un œil demi-voilé par des larmes de joie,

Un regard, un silence, un accent de sa voix,

Un mot toujours le même et répété cent fois,

Ô lyre, en disent plus que ta vaine harmonie !

L’amour est à l’amour, le reste est au génie.

Si tu veux que mon cœur résonne sous ta main,

Tire un plus mâle accord de tes fibres d’airain.

J’entends, j’entends de loin comme une voix qui gronde ;

Un souffle impétueux fait frissonner les airs,

Comme l’on voit frissonner l’onde

Quand l’aigle, au vol pesant, rase le sein des mers.

Eh ! qui m’emportera sur des flots sans rivages ?

Quand pourrai-je, la nuit, aux clartés des orages,

Sur un vaisseau sans mâts, au gré des aquilons,

Fendre de l’Océan les liquides vallons,

M’engloutir dans leur sein, m’élancer sur leurs cimes,

Rouler avec la vague au sein des noirs abîmes

Et, revomi cent fois par les gouffres amers,

Flotter comme l’écume au vaste sein des mers ?

D’effroi, de volupté tour à tour éperdue,

Cent fois entre la vie et la mort suspendue,

Peut-être que mon âme, au sein de ces horreurs,

Pourrait jouir au moins de ses propres terreurs,

Et, prête à s’abîmer dans la nuit qu’elle ignore,

À la vie un moment se reprendrait encore,

Comme un homme roulant des sommets d’un rocher

De ses bras tout sanglants cherche à s’y rattacher.

Mais toujours repasser par une même route,

Voir ses jours épuisés s’écouler goutte à goutte ;

Mais suivre pas à pas dans l’immense troupeau

Ces générations, inutile fardeau,

Qui meurent pour mourir, qui vécurent pour vivre,

Et dont chaque printemps la terre se délivre,

Comme dans nos forêts le chêne avec mépris

Livre aux vents des hivers ses feuillages flétris ;

Sans regrets, sans espoir, avancer dans la vie

Comme un vaisseau qui dort sur une onde assoupie ;

Sentir son âme usée en un stérile effort,

Se ronger lentement sous la rouille du sort ;

Penser sans découvrir, aspirer sans atteindre,

Briller sans éclairer, et pâlir sans s’éteindre,

Hélas ! tel est mon sort et celui des humains.

Nos pères ont passé par les mêmes chemins ;

Chargés du même sort, nos fils prendront nos places :

Ceux qui ne sont pas nés y trouveront leurs traces.

Tout s’use, tout périt, tout passe : mais, hélas !

Excepté les mortels, rien ne change ici-bas.

Toi qui rendais la force à mon âme affligée,

Esprit consolateur, que ta voix est changée !

On dirait qu’on entend, au séjour des douleurs,

Rouler, à flots plaintifs, le sourd torrent des pleurs.

Pourquoi gémir ainsi, comme un souffle d’orage,

À travers les rameaux qui pleurent leur feuillage ?

Pourquoi ce vain retour vers la félicité ?

Quoi donc ! ce qui n’est plus a-t-il jamais été ?

Faut-il que le regret, comme une ombre ennemie,

Vienne s’asseoir sans cesse au festin de la vie,

Et, d’un regard funèbre effrayant les humains,

Fasse tomber toujours les coupes de leurs mains ?

Non : de ce triste aspect que ta voix me délivre !

Oublions, oublions : c’est le secret de vivre.

Viens, chante, et, du passé détournant mes regards,

Précipite mon âme au milieu des hasards !

De quels sons belliqueux mon oreille est frappée !

C’est le cri du clairon, c’est la voix du coursier ;

La corde de sang trempée

Retentit comme l’épée

Sur l’orbe du bouclier.

La trompette a jeté le signal des alarmes :

Aux armes ! et l’écho répète au loin : Aux armes !

Dans la plaine soudain les escadrons épars,

Plus prompts que l’aquilon, fondent de toutes parts,

Et sur les flancs épais des légions mortelles

S’étendent tout à coup comme deux sombres ailes.

Le coursier, retenu par un frein impuissant,

Sur ses jarrets pliés s’arrête en frémissant ;

La foudre dort encore, et sur la foule immense

Plane, avec la terreur, un lugubre silence :

On n’entend que le bruit de cent mille soldats

Marchant comme un seul homme au-devant du trépas,

Les roulements des chars, les coursiers qui hennissent,

Les ordres répétés qui dans l’air retentissent,

Ou le bruit des drapeaux soulevés par les vents,

Qui, dans les camps rivaux flottant à plis mouvants,

Tantôt semblent, enflés d’un souffle de victoire,

Vouloir voler d’eux-mêmes au-devant de la gloire,

Et tantôt, retombant le long des pavillons,

De leurs funèbres plis couvrir leurs bataillons.

Mais sur le front des camps déjà les bronzes grondent :

Ces tonnerres lointains se croisent, se répondent ;

Des tubes enflammés la foudre avec effort

Sort, et frappe en sifflant comme un souffle de mort :

Le boulet dans les rangs laisse une large trace,

Ainsi qu’un laboureur qui passe et qui repasse,

Et, sans se reposer déchirant le vallon,

À côté du sillon creuse un autre sillon :

Ainsi le trait fatal dans les rangs se promène,

Et comme des épis les couche dans la plaine.

Ici, tombe un héros moissonné dans sa fleur,

Superbe, et l’œil brillant d’orgueil et de valeur.

Sur son casque doré, d’où jaillit la lumière,

Flotte d’un noir coursier l’ondoyante crinière :

Ce casque éblouissant sert de but au trépas ;

Par la foudre frappé d’un coup qu’il ne sent pas,

Comme un faisceau d’acier il tombe sur l’arène ;

Son coursier bondissant, qui sent flotter la rêne,

Lance un regard oblique à son maître expirant,

Revient, penche sa tête, et le flaire en pleurant.

Là, tombe un vieux guerrier qui, né dans les alarmes,

Eut les camps pour patrie, et pour amour ses armes.

Il ne regrette rien que ses chers étendards,

Et les suit, en mourant, de ses derniers regards…

La mort vole au hasard dans l’horrible carrière ;

L’un périt tout entier ; l’autre sur la poussière,

Comme un tronc dont la hache a coupé les rameaux,

De ses membres épars voit voler les lambeaux,

Et, se traînant encor sur la terre humectée,

Marque en ruisseaux de sang sa trace ensanglantée.

Le blessé que la mort n’a frappé qu’à demi

Fuit en vain, emporté dans les bras d’un ami :

Sur le sein l’un de l’autre ils sont frappés ensemble,

Et bénissent du moins le coup qui les rassemble.

Mais de la foudre en vain les livides éclats

Pleuvent sur les deux camps : d’intrépides soldats,

Comme la mer qu’entr’ouvre une proue écumante

Se referme soudain sur sa trace fumante,

Sur les rangs écrasés formant de nouveaux rangs,

Viennent braver la mort sur les corps des mourants !…

Cependant, las d’attendre un trépas sans vengeance,

Les deux camps, animés d’une même vaillance,

Se heurtent, et, du choc ouvrant leurs bataillons,

Mêlent en tournoyant leurs sanglants tourbillons.

Sous le pied des coursiers les escadrons s’entr’ouvrent ;

D’une voûte d’airain les rangs pressés se couvrent ;

Les feux croisent les feux, le fer frappe le fer ;

Les rangs entre-choqués lancent un seul éclair :

Le salpêtre, au milieu des torrents de fumée,

Brille et court en grondant sur la ligne enflammée,

Et, d’un nuage épais enveloppant leur sort,

Cache encore à nos yeux la victoire ou la mort.

Ainsi quand deux torrents dans deux gorges profondes,

De deux monts opposés précipitant leurs ondes,

Dans le lit trop étroit qu’ils vont se disputer

Viennent au même instant tomber et se heurter,

Le flot choque le flot ; les vagues courroucées,

Rejaillissant au loin par les vagues poussées,

D’une poussière humide obscurcissent les airs,

Du fracas de leur chute ébranlent les déserts,

Et, portant leur fureur au lit qui les rassemble,

Tout en s’y combattant leurs flots roulent ensemble.

Mais la foudre se tait. Écoutez !… Des concerts

De cette plaine en deuil s’élèvent dans les airs :

La harpe, le clairon, la joyeuse cymbale,

Mêlant leurs voix d’airain, montent par intervalle,

S’éloignent par degrés, et sur l’aile des vents

Nous jettent leurs accords, et les cris des mourants !…

De leurs brillants éclats les coteaux retentissent ;

Le cœur glacé s’arrête, et tous les sens frémissent,

Et dans les airs pesants que le son vient froisser

On dirait qu’on entend l’âme des morts passer !

Tout à coup le soleil, dissipant le nuage,

Éclaire avec horreur la scène du carnage ;

Et son pâle rayon, sur la terre glissant,

Découvre à nos regards de longs ruisseaux de sang,

Des coursiers et des chars brisés dans la carrière,

Des membres mutilés épars sur la poussière,

Les débris confondus des armes et des corps,

Et les drapeaux jetés sur des monceaux de morts.

Accourez maintenant, amis, épouses, mères !

Venez compter vos fils, vos amants et vos frères ;

Venez sur ces débris disputer aux vautours

L’espoir de vos vieux ans, le fruit de vos amours…

Que de larmes sans fin sur eux vont se répandre !

Dans vos cités en deuil que de cris vont s’entendre

Avant qu’avec douleur la terre ait reproduit,

Misérables mortels, ce qu’un jour a détruit !

Mais au sort des humains la nature insensible

Sur leurs débris épars suivra son cours paisible :

Demain, la douce aurore, en se levant sur eux,

Dans leur acier sanglant réfléchira ses feux ;

Le fleuve lavera sa rive ensanglantée,

Les vents balayeront leur poussière infectée,

Et le sol, engraissé de leurs restes fumants,

Cachera sous des fleurs leurs pâles ossements !

Silence, Esprit de feu ! Mon âme épouvantée

Suit le frémissement de ta corde irritée,

Et court en frissonnant sur tes pas belliqueux,

Comme un char emporté par des coursiers fougueux ;

Mais mon œil, attristé de ces sombres images,

Se détourne en pleurant vers de plus doux rivages.

N’as-tu point sur ta lyre un chant consolateur ?

N’as-tu pas entendu la flûte du pasteur,

Quand seul, assis en paix sous le pampre qui plie,

Il charme par ses airs les heures qu’il oublie,

Et que l’écho des bois, ou le fleuve en coulant,

Porte de saule en saule un son plaintif et lent ?

Souvent pour l’écouter, le soir, sur la colline,

Du côté de ses chants mon oreille s’incline ;

Mon cœur, par un soupir soulagé de son poids,

Dans un monde étranger se perd avec la voix ;

Et je sens par moments, sur mon âme calmée,

Passer avec le son une brise embaumée,

Plus douce qu’à mes sens l’ombre des arbrisseaux,

Ou que l’air rafraîchi qui sort du lit des eaux.

Un vent caresse ma lyre :

Est-ce l’aile d’un oiseau ?

Sa voix dans le cœur expire

Et l’humble corde soupire

Comme un flexible roseau.

Ô vallons paternels, doux champs, humble chaumière

Au bord penchant des bois suspendue aux coteaux,

Dont l’humble toit, caché sous des touffes de lierre,

Ressemble au nid sous les rameaux ;

Gazons entrecoupés de ruisseaux et d’ombrages ;

Seuil antique où mon père, adoré comme un roi,

Comptait ses gras troupeaux rentrant des pâturages,

Ouvrez-vous, ouvrez-vous ! c’est moi.

Voilà du dieu des champs la rustique demeure.

J’entends l’airain frémir au sommet de ses tours ;

Il semble que dans l’air une voix qui me pleure

Me rappelle à mes premiers jours.

Oui, je reviens à toi, berceau de mon enfance,

Embrasser pour jamais tes foyers protecteurs.

Loin de moi les cités et leur vaine opulence !

Je suis né parmi les pasteurs.

Enfant, j’aimais, comme eux, à suivre dans la plaine

Les agneaux pas à pas, égarés jusqu’au soir ;

À revenir, comme eux, baigner leur blanche laine

Dans l’eau courante du lavoir.

J’aimais à me suspendre aux lianes légères,

À gravir dans les airs de rameaux en rameaux,

Pour ravir le premier, sous l’aile de leurs mères,

Les tendres œufs des tourtereaux.

J’aimais les voix du soir dans les airs répandues,

Le bruit lointain des chars gémissant sous leur poids,

Et le sourd tintement des cloches suspendues

Au cou des chevreaux dans les bois.

Et depuis, exilé de ces douces retraites,

Comme un vase imprégné d’une première odeur,

Toujours, loin des cités, des voluptés secrètes

Entraînaient mes yeux et mon cœur.

Beaux lieux, recevez-moi sous vos sacrés ombrages !

Vous qui couvrez le seuil de rameaux éplorés,

Saules contemporains, courbez vos longs feuillages

Sur le frère que vous pleurez.

Reconnaissez mes pas, doux gazons que je foule,

Arbres que dans mes jeux j’insultais autrefois ;

Et toi qui loin de moi te cachais à la foule,

Triste écho, réponds à ma voix.

Je ne viens pas traîner, dans vos riants asiles,

Les regrets du passé, les songes du futur :

J’y viens vivre, et, couché sous vos berceaux fertiles,

Abriter mon repos obscur.

S’éveiller le cœur pur, au réveil de l’aurore,

Pour bénir, au matin, le Dieu qui fait le jour ;

Voir les fleurs du vallon sous la rosée éclore,

Comme pour fêter son retour ;

Respirer les parfums que la colline exhale,

Ou l’humide fraîcheur qui tombe des forêts ;

Voir onduler de loin l’haleine matinale

Sur le sein flottant des guérets ;

Conduire la génisse à la source qu’elle aime,

Ou suspendre la chèvre au cytise embaumé,

Ou voir les blancs taureaux venir tendre d’eux-même

Leur front au joug accoutumé ;

Guider un soc tremblant dans un sillon qui crie,

Du pampre domestique émonder les berceaux,

Ou creuser mollement, au sein de la prairie,

Les lits murmurants des ruisseaux ;

Le soir, assis en paix au seuil de la chaumière,

Tendre au pauvre qui passe un morceau de son pain,

Et, fatigué du jour, y fermer sa paupière

Loin des soucis du lendemain ;

Sentir sans les compter, dans leur ordre paisible,

Les jours suivre les jours, sans faire plus de bruit

Que ce sable léger dont la fuite insensible

Nous marque l’heure qui s’enfuit ;

Voir de vos doux vergers sur vos fronts les fruits pendre

Les fruits d’un chaste amour dans vos bras accourir,

Et, sur eux appuyé, doucement redescendre :

C’est assez pour qui doit mourir.

Le chant meurt, la voix tombe. Adieu, divin Génie ;

Remonte au vrai séjour de la pure harmonie !

Tes chants ont arrêté les larmes de mes yeux.

Je lui parlais encore… Il était dans les cieux.

Commentaire de texte d'Alphonse de Lamartine : Les Préludes

Pas de commentaire de texte pour le moment.

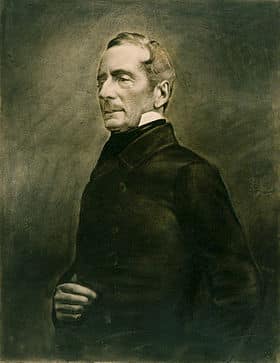

L'auteur : Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine (1790-1869) est un poète, romancier, dramaturge français, ainsi qu'une personnalité politique qui participa à la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France.