Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses : Les Révolutions

Sommaire

Lamartine retrouve, dans ce recueil, rédigé en grande partie en Italie entre 1826 et 1827, la haute poésie des Méditations poétiques.

Pour citer l'œuvre : Œuvres complètes de Lamartine, Chez l’auteur (p. 285-296).

Quand l’Arabe altéré, dont le puits n’a plus d’onde,

A plié le matin sa tente vagabonde

Et suspendu la source aux flancs de ses chameaux,

Il salue en partant la citerne tarie,

Et, sans se retourner, va chercher la patrie

Où le désert cache ses eaux.

Que lui fait qu’au couchant le vent de feu se lève,

Et, comme un océan qui laboure la grève,

Comble derrière lui l’ornière de ses pas,

Suspende la montagne où courait la vallée,

Où sème en flots durcis la dune amoncelée ?

Il marche, et ne repasse pas.

Mais vous, peuples assis de l’Occident stupide,

Hommes pétrifiés dans votre orgueil timide,

Partout où le hasard sème vos tourbillons

Vous germez comme un gland sur vos sombres collines,

Vous poussez dans le roc vos stériles racines,

Vous végétez sur vos sillons !

Vous taillez le granit, vous entassez les briques,

Vous fondez tours, cités, trônes ou républiques :

Vous appelez le temps, qui ne répond qu’à Dieu ;

Et, comme si des jours ce Dieu vous eût fait maître,

Vous dites à la race humaine encore à naître :

« Vis, meurs, immuable en ce lieu !

» Recrépis le vieux mur écroulé sur ta race,

Garde que de tes pieds l’empreinte ne s’efface,

Passe à d’autres le joug que d’autres t’ont jeté !

Sitôt qu’un passé mort te retire son ombre,

Dis que le doigt de Dieu se sèche, et que le nombre

Des jours, des soleils est compté ! »

En vain la mort vous suit et décime sa proie,

En vain le Temps, qui rit de vos Babels, les broie

Sous son pas éternel, insectes endormis ;

En vain ce laboureur irrité les renverse,

Ou, secouant le pied, les sème et les disperse

Comme des palais de fourmis ;

Vous les rebâtissez toujours, toujours de même !

Toujours dans votre esprit vous lancez anathème

À qui les touchera dans la postérité ;

Et toujours en traçant ces précaires demeures,

Hommes aux mains de neige et qui fondez aux heures,

Vous parlez d’immortalité !

Et qu’un siècle chancelle ou qu’une pierre tombe,

Que Socrate vous jette un secret de sa tombe,

Que le Christ lègue au monde un ciel dans son adieu :

Vous vengez par le fer le mensonge qui règne,

Et chaque vérité nouvelle ici-bas saigne

Du sang d’un prophète ou d’un Dieu !

De vos yeux assoupis vous aimez les écailles :

Semblables au guerrier armé pour les batailles,

Mais qui dort enivré de ses songes épais,

Si quelque voix soudaine éclate à votre oreille,

Vous frappez, vous tuez celui qui vous réveille,

Car vous voulez dormir en paix !

Mais ce n’est pas ainsi que le Dieu qui vous somme

Entend la destinée et les phases de l’homme :

Ce n’est pas le chemin que son doigt vous écrit !

En vain le cœur vous manque et votre pied se lasse :

Dans l’œuvre du Très-Haut le repos n’a pas place ;

Son esprit n’est pas votre esprit !

Marche ! sa voix le dit à la nature entière.

Ce n’est pas pour croupir sur ces champs de lumière

Que le soleil s’allume et s’éteint dans ses mains !

Dans cette œuvre de vie où son âme palpite,

Tout respire, tout croît, tout grandit, tout gravite :

Les cieux, les astres, les humains !

L’œuvre toujours finie et toujours commencée

Manifeste à jamais l’éternelle pensée :

Chaque halte pour Dieu n’est qu’un point de départ.

Gravissant l’infini qui toujours le domine,

Plus il s’élève, et plus la volonté divine

S’élargit avec son regard !

Il ne s’arrête pas pour mesurer l’espace,

Son pied ne revient pas sur sa brûlante trace,

Il ne revoit jamais ce qu’il vit en créant ;

Semblable au faible enfant qui lit et balbutie,

Il ne dit pas deux fois la parole de vie :

Son Verbe court sur le néant !

Il court, et la nature à ce Verbe qui vole

Le suit en chancelant de parole en parole :

Jamais, jamais demain ce qu’elle est aujourd’hui !

Et la création, toujours, toujours nouvelle,

Monte éternellement la symbolique échelle

Que Jacob rêva devant lui !

Et rien ne redescend à sa forme première :

Ce qui fut glace et nuit devient flamme et lumière ;

Dans les flancs du rocher le métal devient or ;

En perle au fond des mers le lit des flots se change ;

L’éther en s’allumant devient astre, et la fange

Devient homme, et fermente encor !

Puis un souffle d’en haut se lève ; et toute chose

Change, tombe, périt, fuit, meurt, se décompose,

Comme au coup de sifflet des décorations ;

Jéhovah d’un regard lève et brise sa tente,

Et les camps des soleils suspendent dans l’attente

Leurs saintes évolutions.

Les globes calcinés volent en étincelles,

Les étoiles des nuits éteignent leurs prunelles,

La comète s’échappe et brise ses essieux ;

Elle lance en éclats la machine céleste,

Et de mille univers, en un souffle, il ne reste

Qu’un charbon fumant dans les cieux !

Et vous, qui ne pouvez défendre un pied de grève,

Dérober une feuille au souffle qui l’enlève,

Prolonger d’un rayon ces orbes éclatants,

Ni dans son sablier, qui coule intarissable,

Ralentir d’un moment, d’un jour, d’un grain de sable,

La chute éternelle du temps ;

Sous vos pieds chancelants si quelque caillou roule,

Si quelque peuple meurt, si quelque trône croule,

Si l’aile d’un vieux siècle emporte des débris,

Si de votre alphabet quelque lettre s’efface,

Si d’un insecte à l’autre un brin de paille passe,

Le ciel s’ébranle de vos cris !

Regardez donc, race insensée,

Les pas des générations !

Toute la route n’est tracée

Que des débris des nations :

Trônes, autels, temples, portiques,

Peuples, royaumes, républiques,

Sont la poussière du chemin ;

Et l’histoire, écho de la tombe,

N’est que le bruit de ce qui tombe

Sur la route du genre humain.

Plus vous descendez dans les âges,

Plus ce bruit s’élève en croissant,

Comme en approchant des rivages

Que bat le flot retentissant.

Voyez passer l’esprit de l’homme,

De Thèbe et de Memphis à Rome,

Voyageur terrible en tout lieu,

Partout brisant ce qu’il élève,

Partout, de la torche ou du glaive,

Faisant place à l’esprit de Dieu !

Il passe au milieu des tempêtes

Par les foudres du Sinaï :

Par la verge de ses prophètes,

Par les temples d’Adonaï !

Foulant ses jougs, brisant ses maîtres,

Il change ses rois pour des prêtres,

Change ses prêtres pour des rois ;

Puis, broyant palais, tabernacles,

Il sème ces débris d’oracles

Avec les débris de ses lois !

Déployant ses ailes rapides,

Il plonge au désert de Memnon ;

Le voilà sous les Pyramides,

Le voici sur le Parthénon :

Là, cachant aux regards de l’homme

Les fondements du pouvoir, comme

Ceux d’un temple mystérieux ;

Là, jetant au vent populaire,

Comme le grain criblé sur l’aire,

Les lois, les dogmes et les dieux !

Las de cet assaut de parole,

Il guide Alexandre au combat ;

L’aigle sanglant du Capitole

Sur le monde à son doigt s’abat :

L’univers n’est plus qu’un empire.

Mais déjà l’esprit se retire ;

Et les peuples poussant un cri,

Comme un avide essaim d’esclaves

Dont on a brisé les entraves,

Se sauvent avec un débri.

Levez-vous, Gaule et Germanie,

L’heure de la vengeance est là !

Des ruines c’est le génie

Qui prend les rênes d’Attila !

Lois, forum, dieux, faisceaux, tout croule ;

Dans l’ornière de sang tout roule,

Tout s’éteint, tout fume. Il fait nuit,

Il fait nuit, pour que l’ombre encore

Fasse mieux éclater l’aurore

Du jour[1] où son doigt vous conduit !

L’homme se tourne à cette flamme,

Et revit en la regardant :

Charlemagne en fait la grande âme

Dont il anime l’Occident.

Il meurt : son colosse d’empire

En lambeaux vivants se déchire,

Comme un vaste et pesant manteau

Fait pour les robustes épaules

Qui portaient le Rhin et les Gaules,

Et l’esprit reprend son marteau !

De ces nations mutilées

Cent peuples naissent sous ses pas,

Races barbares et mêlées

Que leur mère ne connaît pas ;

Les uns indomptés et farouches,

Les autres rongeant dans leurs bouches

Les mors des tyrans ou des dieux :

Mais l’esprit, par diverses routes,

À son tour leur assigne à toutes

Un rendez-vous mystérieux.

Pour les pousser où Dieu les mène,

L’esprit humain prend cent détours,

Et revêt chaque forme humaine

Selon les hommes et les jours.

Ici, conquérant, il balaie

Les vieux peuples comme l’ivraie ;

Là, sublime navigateur,

L’instinct d’une immense conquête

Lui fait chercher dans la tempête

Un monde à travers l’équateur.

Tantôt il coule la pensée

En bronze palpable et vivant,

Et la parole retracée

Court et brise comme le vent ;

Tantôt, pour mettre un siècle en poudre,

Il éclate comme la foudre

Dans un mot de feu, Liberté !

Puis, dégoûté de son ouvrage,

D’un mot qui tonne davantage

Il réveille l’humanité !

Et tout se fond, croule ou chancelle ;

Et, comme un flot du flot chassé,

Le temps sur le temps s’amoncelle,

Et le présent sur le passé !

Et sur ce sable où tout s’enfonce,

Quoi donc, ô mortels, vous annonce

L’immuable que vous cherchez ?

Je ne vois que poussière et lutte,

Je n’entends que l’immense chute

Du temps qui tombe, et dit : « Marchez ! »

Marchez ! l’humanité ne vit pas d’une idée !

Elle éteint chaque soir celle qui l’a guidée,

Elle en allume une autre à l’immortel flambeau :

Comme ces morts vêtus de leur parure immonde,

Les générations emportent de ce monde

Leurs vêtements dans le tombeau.

Là c’est leurs dieux ; ici les mœurs de leurs ancêtres,

Le glaive des tyrans, l’amulette des prêtres,

Vieux lambeaux, vils haillons de cultes ou de lois :

Et quand après mille ans dans leurs caveaux on fouille,

On est surpris de voir la risible dépouille

De ce qui fut l’homme autrefois.

Robes, toges, turbans, tunique, pourpre, bure,

Sceptres, glaives, faisceaux, haches, houlette, armure,

Symboles vermoulus fondent sous votre main,

Tour à tour au plus fort, au plus fourbe, au plus digne,

Et vous vous demandez vainement sous quel signe

Monte ou baisse le genre humain.

Sous le vôtre, ô chrétiens ! L’homme en qui Dieu travaille

Change éternellement de formes et de taille :

Géant de l’avenir à grandir destiné,

Il use en vieillissant ses vieux vêtements, comme

Des membres élargis font éclater sur l’homme

Les langes où l’enfant est né.

L’humanité n’est pas le bœuf à courte haleine

Qui creuse à pas égaux son sillon dans la plaine,

Et revient ruminer sur son sillon pareil :

C’est l’aigle rajeuni qui change son plumage,

Et qui monte affronter, de nuage en nuage,

De plus hauts rayons du soleil.

Enfants de six mille ans qu’un peu de bruit étonne,

Ne vous troublez donc pas d’un mot nouveau qui tonne,

D’un empire éboulé, d’un siècle qui s’en va !

Que vous font les débris qui jonchent la carrière ?

Regardez en avant et non pas en arrière :

Le courant roule à Jéhova !

Que dans vos cœurs étroits vos espérances vagues

Ne croulent pas sans cesse avec toutes les vagues :

Ces flots vous porteront, hommes de peu de foi !

Qu’importent bruit et vent, poussière et décadence,

Pourvu qu’au-dessus d’eux la haute Providence

Déroule l’éternelle loi ?

Vos siècles page à page épellent l’Évangile :

Vous n’y lisiez qu’un mot, et vous en lirez mille ;

Vos enfants plus hardis y liront plus avant !

Ce livre est comme ceux des sibylles antiques,

Dont l’augure trouvait les feuillets prophétiques

Siècle à siècle arrachés au vent.

Dans la foudre et l’éclair votre Verbe aussi vole ;

Montez à sa lueur, courez à sa parole,

Attendez sans effroi l’heure lente à venir,

Vous, enfants de Celui qui, l’annonçant d’avance,

Du sommet d’une croix vit briller l’espérance

Sur l’horizon de l’avenir !

Cet oracle sanglant chaque jour se révèle :

L’esprit, en renversant, élève et renouvelle.

Passagers ballottés dans vos siècles flottants,

Vous croyez reculer sur l’océan des âges,

Et vous vous remontrez après mille naufrages

Plus loin sur la route des temps !

Ainsi quand le vaisseau qui vogue entre deux mondes

A perdu tout rivage, et ne voit que les ondes

S’élever et crouler comme deux sombres murs ;

Quand le maître a brouillé les nœuds nombreux qu’il file,

Sur la plaine sans borne il se croit immobile

Entre deux abîmes obscurs.

« C’est toujours, se dit-il dans son cœur plein de doute,

Même onde que je vois, même bruit que j’écoute ;

Le flot que j’ai franchi revient pour me bercer ;

À les compter en vain mon esprit se consume,

C’est toujours de la vague, et toujours de l’écume :

Les jours flottent sans avancer ! »

Et les jours et les flots semblent ainsi renaître,

Trop pareils pour que l’œil puisse les reconnaître,

Et le regard trompé s’use en les regardant ;

Et l’homme, que toujours leur ressemblance abuse,

Les brouille, les confond, les gourmande et t’accuse,

Seigneur !… Ils marchent cependant !

Et quand sur cette mer, las de chercher sa route,

Du firmament splendide il explore la voûte,

Des astres inconnus s’y lèvent à ses yeux ;

Et, moins triste, aux parfums qui soufflent des rivages,

Au jour tiède et doré qui glisse des cordages,

Il sent qu’il a changé de cieux.

Nous donc, si le sol tremble au vieux toit de nos pères,

Ensevelissons-nous sous des cendres si chères,

Tombons enveloppés de ces sacrés linceuls !

Mais ne ressemblons pas à ces rois d’Assyrie

Qui traînaient au tombeau femmes, enfants, patrie,

Et ne savaient pas mourir seuls ;

Qui jetaient au bûcher, avant que d’y descendre,

Famille, amis, coursiers, trésors réduits en cendre,

Espoir ou souvenirs de leurs jours plus heureux,

Et, livrant leur empire et leurs dieux à la flamme,

Auraient voulu qu’aussi l’univers n’eût qu’une âme,

Pour que tout mourût avec eux !

Commentaire de texte d'Alphonse de Lamartine : Les Révolutions

Pas de commentaire de texte pour le moment.

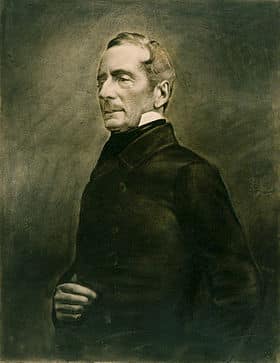

L'auteur : Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine (1790-1869) est un poète, romancier, dramaturge français, ainsi qu'une personnalité politique qui participa à la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France.