Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses : Novissima Verba, ou mon âme est triste jusqu’à la mort

Sommaire

Lamartine retrouve, dans ce recueil, rédigé en grande partie en Italie entre 1826 et 1827, la haute poésie des Méditations poétiques.

Pour citer l'œuvre : Œuvres complètes de Lamartine, Chez l’auteur (p. 245-267).

La nuit roule en silence, autour de nos demeures,

Sur les vagues du ciel la plus noire des heures ;

Nul rayon sur mes yeux ne pleut du firmament,

Et la brise n’a plus même un gémissement,

Une plainte qui dise à mon âme aussi sombre :

« Quelque chose avec toi meurt et se plaint dans l’ombre ! »

Je n’entends au-dehors que le lugubre bruit

Du balancier qui dit : « Le temps marche et te fuit ! »

Au dedans, que le pouls, balancier de la vie,

Dont les coups inégaux, dans ma tempe engourdie,

M’annoncent sourdement que le doigt de la mort

De la machine humaine a pressé le ressort,

Et que, semblable au char qu’un coursier précipite,

C’est pour mieux se briser qu’il s’élance plus vite.

Et c’est donc là le terme ! — Ah ! s’il faut une fois

Que chaque homme à son tour élève enfin la voix,

C’est alors, c’est avant qu’une terre glacée

Engloutisse avec lui sa dernière pensée ;

C’est à cette heure même où, près de s’exhaler,

Toute âme a son secret qu’elle veut révéler,

Son mot à dire au monde, à la mort, à la vie,

Avant que pour jamais, éteinte, évanouie,

Elle en ait disparu, comme un feu de la nuit

Qui ne laisse après soi ni lumière ni bruit !

Que laissons-nous, ô vie, hélas ! quand tu t’envoles ?

Rien, que ce léger bruit des dernières paroles,

Court écho de nos pas, pareil au bruit plaintif

Que fait en palpitant la voile de l’esquif,

Au murmure d’une eau courante et fugitive

Qui gémit sur sa pente et se plaint à sa rive.

Ah ! donnons-nous du moins ce charme consolant

D’entendre murmurer ce souffle en l’exhalant !

Parlons, puisqu’un vain son que suit un long silence

Est le seul monument de toute une existence,

La pierre qui constate une vie ici-bas ;

Comme ces marbres noirs qu’on élève au trépas

Dans ces champs, du cercueil solitaire domaine,

Qui marquent d’une date une poussière humaine,

Et disent à notre œil, de néant convaincu :

« Un homme a passé là ! cette argile a vécu ! »

Paroles, faible écho qui trompez le génie ;

Enfantement sans fruit ! douloureuse agonie

De l’âme consumée en efforts impuissants,

Qui veut se reproduire au moins dans ses accents,

Et qui, lorsqu’elle croit contempler son image,

Vous voit évanouir en fumée, en nuage :

Ah ! du moins aujourd’hui servez mieux ma douleur !

Condensez-vous, ainsi que l’ardente vapeur

Qui, s’élevant le soir des sommets de la terre,

Se condense en nuée et jaillit en tonnerre !

Comme l’eau des torrents, parole, amasse-toi,

Afin de révéler ce qui s’agite en moi ;

Pour dire à cet abîme appelé vie ou tombe,

À la nuit d’où je sors, à celle où je retombe,

À ce je ne sais quoi qui m’envie un instant ;

Pour lui dire à mon tour, sans savoir s’il m’entend :

« Et moi je passe aussi parmi l’immense foule

D’êtres créés, détruits, qui devant toi s’écoule !

J’ai vu, pensé, senti, souffert ; et je m’en vais,

Ébloui d’un éclair qui s’éteint pour jamais,

Et saluant d’un cri d’horreur ou d’espérance

La rive que je quitte et celle où je m’élance,

Comme un homme jugé, condamné sans retour

À se précipiter du sommet d’une tour,

Au moment formidable où son pied perd la cime,

D’un cri de désespoir remplit du moins l’abîme ! »

J’ai vécu, c’est-à-dire à moi-même inconnu,

Ma mère en gémissant m’a jeté faible et nu ;

J’ai compté dans le ciel le coucher et l’aurore

D’un astre qui descend pour remonter encore,

Et dont l’homme qui s’use à les compter en vain

Attend, toujours trompé, toujours un lendemain.

Mon âme a, quelques jours, animé de sa vie

Un peu de cette fange à ces sillons ravie,

Qui répugnait à vivre et tendait à la mort,

Faisait pour se dissoudre un éternel effort,

Et que par la douleur je retenais à peine :

La douleur ! nœud fatal, mystérieuse chaîne

Qui dans l’homme étonné réunit pour un jour

Deux natures luttant dans un contraire amour,

Et dont chacune à part serait digne d’envie,

L’une dans son néant et l’autre dans sa vie,

Si la vie et la mort ne sont pas même, hélas !

Deux mots créés par l’homme, et que Dieu n’entend pas !

Maintenant, ce lien que chacun d’eux accuse,

Près de se rompre enfin sous la douleur qui l’use,

Laisse s’évanouir comme un rêve léger

L’inexplicable tout qui veut se partager.

Je ne tenterai pas d’en renouer la trame,

J’abandonne à leur chance et mes sens et mon âme :

Qu’ils aillent où Dieu sait, chacun de leur côté !

Adieu, monde fuyant ! Nature, humanité,

Vaine forme de l’être, ombre d’un météore,

Nous nous connaissons trop pour nous tromper encore !

Oui, je te connais trop, ô vie ! et j’ai goûté

Tous tes flots d’amertume et de félicité,

Depuis les doux flocons de la brillante écume

Qui nage aux bords dorés de ta coupe qui fume,

Quand l’enfant enivré lui sourit, et croit voir

Une immortalité dans l’aurore et le soir,

Ou qu’en brisant les bords contre sa dent avide,

Le jeune homme d’un trait la savoure et la vide

Jusqu’à la lie épaisse et fade que le temps

Dépose au fond du vase, et mêle aux flots restants ;

Quand de sa main tremblante un vieillard la soulève,

Et par seule habitude en répugnant l’achève.

Tu n’es qu’un faux sentier qui retourne à la mort,

Un fleuve qui se perd au sable dont il sort,

Une dérision d’un être habile à nuire,

Qui s’amuse sans but à créer pour détruire,

Et qui de nous tromper se fait un divin jeu !

Ou plutôt n’es-tu pas une échelle de feu

Dont l’échelon brûlant s’attache au pied qui monte,

Et qu’il faut cependant que tout mortel affronte ?

Que tu sais bien dorer ton magique lointain !

Qu’il est beau l’horizon de ton riant matin,

Quand le premier amour et la fraîche espérance

Nous entr’ouvrent l’espace où notre âme s’élance,

N’emportant avec soi qu’innocence et beauté,

Et que d’un seul objet notre cœur enchanté

Dit comme Roméo : « Non, ce n’est pas l’aurore !

» Aimons toujours : l’oiseau ne chante pas encore ! »

Tout le bonheur de l’homme est dans ce seul instant ;

Le sentier de nos jours n’est vert qu’en le montant.

De ce point de la vie où l’on en sent le terme,

On voit s’évanouir tout ce qu’elle renferme ;

L’espérance reprend son vol vers l’orient ;

On trouve au fond de tout le vide et le néant ;

Avant d’avoir goûté, l’âme se rassasie ;

Jusque dans cet amour qui peut créer la vie

On entend une voix : « Vous créez pour mourir ! »

Et le baiser de feu sent un frisson courir.

Quand le bonheur n’a plus ni lointain ni mystère,

Quand le nuage d’or laisse à nu cette terre,

Quand la vie une fois a perdu son erreur,

Quand elle ne ment plus, c’en est fait du bonheur !

Amour, être de l’être ! amour, âme de l’âme !

Nul homme plus que moi ne vécut de ta flamme !

Nul, brûlant de ta soif sans jamais l’épuiser,

N’eût sacrifié plus pour t’immortaliser !

Nul ne désira plus dans l’autre âme qu’il aime

De concentrer sa vie en se perdant soi-même,

Et, dans un monde à part de toi seul habité,

De se faire à lui seul sa propre éternité !

Femmes, anges mortels, création divine,

Seul rayon dont la vie un moment s’illumine,

Je le dis à cette heure, heure de vérité,

Comme je l’aurais dit quand devant la beauté

Mon cœur épanoui, qui se sentait éclore,

Fondait comme une neige aux rayons de l’aurore !

Je ne regrette rien de ce monde que vous :

Ce que la vie humaine a d’amer et de doux,

Ce qui la fait brûler, ce qui trahit en elle

Je ne sais quel parfum de la vie immortelle,

C’est vous seules ! Par vous toute joie est amour.

Ombres des biens parfaits du céleste séjour,

Vous êtes ici-bas la goutte sans mélange

Que Dieu laissa tomber de la coupe de l’ange.

L’étoile qui, brillant dans une vaste nuit,

Dit seule à nos regards qu’un autre monde luit,

Le seul garant enfin que le bonheur suprême,

Ce bonheur que l’amour puise dans l’amour même,

N’est pas un songe vain créé pour nous tenter ;

Qu’il existe, ou plutôt qu’il pourrait exister,

Si, brûlant à jamais du feu qui nous dévore,

Vous et l’être adoré dont l’âme vous adore,

L’innocence, l’amour, le désir, la beauté,

Pouvaient ravir aux dieux leur immortalité !

Quand vous vous desséchez sur le cœur qui vous aime,

Ou que ce cœur flétri se dessèche lui-même,

Quand le foyer divin qui brûle encore en nous

Ne peut plus rallumer sa flamme éteinte en vous,

Que nul sein ne bat plus quand le nôtre soupire,

Que nul front ne rougit sous notre œil qu’il attire,

Et que la conscience avec un cri d’effroi

Nous dit : « Ce n’est plus toi qu’elles aiment en toi ! »

Alors, comme un esprit exilé de sa sphère

Se résigne en pleurant aux ombres de la terre,

Détachant de vos pas nos yeux voilés de pleurs,

Aux faux biens d’ici-bas nous dévouons nos cœurs :

Les uns, sacrifiant leur vie à leur mémoire,

Adorent un écho qu’ils appellent la gloire ;

Ceux-ci de la faveur assiégent les sentiers ;

Et veulent au néant arriver les premiers ;

Ceux-là, des voluptés vidant la coupe infâme,

Pour mourir tout vivants assoupissent leur âme ;

D’autres, accumulant pour enfouir encor,

Recueillent dans la fange une poussière d’or.

Mais mon œil a percé ces ombres de la vie :

Aucun de ces faux biens que le vulgaire envie,

Gloire, puissance, orgueil, éprouvés tour à tour,

N’ont pesé dans mon cœur un soupir de l’amour,

D’un de ses souvenirs même effacé la trace,

Ni de mon âme une heure agité la surface,

Pas plus que le nuage ou l’ombre des rameaux

Ne ride en s’y peignant la surface des eaux.

Après l’amour éteint si je vécus encore,

C’est pour la vérité, soif aussi qui dévore !

Ombre de nos désirs, trompeuse vérité,

Que de nuits sans sommeil ne m’as-tu pas coûté,

À moi comme aux esprits fameux de tous les âges

Que l’ignorance humaine, hélas ! appela sages,

Tandis qu’au fond du cœur riant de leur vertu,

Ils disaient en mourant : « Science, que sais-tu ? »

Ah ! si ton pur rayon descendait sur la terre,

Nous tomberions frappés comme par le tonnerre !

Mais ce désir est faux comme tous nos désirs,

C’est un soupir de plus parmi nos vains soupirs !

La tombe est de l’amour le fond lugubre et sombre ;

La vérité toujours a nos erreurs pour ombre,

Chaque jour prend pour elle un rêve de l’esprit

Qu’un autre jour salue, adore, et puis maudit !

Avez-vous vu, le soir d’un jour mêlé d’orage,

Le soleil qui descend de nuage en nuage,

À mesure qu’il baisse et retire le jour,

De ses reflets de feu les dorer tour à tour ?

L’œil les voit s’enflammer sous son disque qui passe,

Et dans ce voile ardent croit adorer sa trace :

« Le voilà, dites-vous, dans la blanche toison

Que le souffle du soir balance à l’horizon !

Le voici dans les feux dont cette pourpre éclate ! »

Non, non, c’est lui qui teint ces flocons d’écarlate !

Non, c’est lui qui, trahi par ce flux de clarté,

A fendu d’un rayon ce nuage argenté.

Voile impuissant ! le jour sous l’obstacle étincelle !

C’est lui : la nue est pleine et la pourpre en ruisselle !

Et tandis que votre œil à cette ombre attaché

Croit posséder enfin l’astre déjà couché,

La nue à vos regards fond et se décolore ;

Ce n’est qu’une vapeur qui flotte et s’évapore ;

Vous le cherchez plus loin, déjà, déjà trop tard !

Le soleil est toujours au delà du regard ;

Et, le suivant en vain de nuage en nuage,

Non, ce n’est jamais lui, c’est toujours son image !

Voilà la vérité ! Chaque siècle à son tour

Croit soulever son voile et marcher à son jour ;

Mais celle qu’aujourd’hui notre ignorance adore

Demain n’est qu’un nuage ; une autre est près d’éclore !

À mesure qu’il marche et la proclame en vain,

La vérité qui fuit trompe l’espoir humain,

Et l’homme qui la voit dans ses reflets sans nombre

En croyant l’embrasser n’embrasse que son ombre.

Mais les siècles déçus, sans jamais se lasser,

Effacent leur chemin pour le recommencer !

La vérité complète est le miroir du monde :

Du jour qui sort de lui Dieu le frappe et l’inonde ;

Il s’y voit face à face, et seul il peut s’y voir.

Quand l’homme ose toucher à ce divin miroir,

Il se brise en éclats sous la main des plus sages,

Et ses fragments épars sont le jouet des âges.

Chaque siècle, chaque homme, assemblant ses débris,

Dit : « Je réunirai ces lueurs des esprits,

Et, dans un seul foyer concentrant la lumière,

La nature à mes yeux paraîtra tout entière ! »

Il dit, il croit, il tente ; il rassemble en tous lieux

Les lumineux fragments d’un tout mystérieux,

D’un espoir sans limite en rêvant il s’embrase,

Des systèmes humains il élargit la base,

Il encadre au hasard, dans cette immensité,

Système, opinion, mensonge, vérité ;

Puis, quand il croit avoir ouvert assez d’espace

Pour que dans son foyer l’infini se retrace,

Il y plonge ébloui ses avides regards,

Un jour foudroyant sort de ces morceaux épars :

Mais son œil, partageant l’illusion commune,

Voit mille vérités où Dieu n’en a mis qu’une.

Ce foyer, où le tout ne peut jamais entrer,

Disperse les lueurs qu’il devait concentrer :

Comme nos vains pensers l’un l’autre se détruisent,

Ses rayons divergents se croisent et se brisent ;

L’homme brise à son tour son miroir en éclats,

Et dit en blasphémant : « Vérité, tu n’es pas ! »

Non, tu n’es pas en nous ! tu n’es que dans nos songes,

Le fantôme changeant de nos propres mensonges,

Le reflet fugitif de quelque astre lointain

Que l’homme croit saisir et qui fond sous sa main,

L’écho vide et moqueur des mille voix de l’homme,

Qui nous répond toujours par le mot qu’on lui nomme !

Ta poursuite insensée est sa dernière erreur :

Mais ce vain désir même a tari dans mon cœur ;

Je ne cherche plus rien à tes clartés funèbres,

Je m’abandonne en paix à ces flots de ténèbres,

Comme le nautonier, quand le pôle est perdu,

Quand sur l’étoile même un voile est étendu,

Laissant flotter la barre au gré des vagues sombres,

Croise les bras et siffle, et se résigne aux ombres,

Sûr de trouver partout la ruine et la mort,

Indifférent au moins par quel vent, sur quel bord.

Ah ! si vous paraissiez sans ombre et sans emblème,

Source de la lumière, et toi lumière même,

Âme de l’Infini, qui resplendit de toi !

Si, frappés seulement d’un rayon de ta foi,

Nous te réfléchissions dans notre intelligence

Comme une mer obscure où nage un disque immense,

Tout s’évanouirait devant ce pur soleil,

Comme l’ombre au matin, comme un songe au réveil ;

Tout s’évaporerait sous le rayon de flamme :

La matière, et l’esprit, et les formes, et l’âme,

Tout serait pour nos yeux, à ta pure clarté,

Ce qu’est la pâle image à la réalité.

La vie, à ton aspect, ne serait plus la vie,

Elle s’élèverait triomphante et ravie ;

Ou, si ta volonté comprimait son transport,

Elle ne serait plus qu’une éternelle mort !

Malgré le voile épais qui te cache à ma vue,

Voilà, voilà mon mal ! c’est ta soif qui me tue !

Mon âme n’est vers toi qu’un éternel soupir,

Une veille que rien ne peut plus assoupir ;

Je meurs de ne pouvoir nommer ce que j’adore,

Et si tu m’apparais, tu vois, je meurs encore !

Et, de mon impuissance à la fin convaincu,

Me voilà ! demandant si j’ai jamais vécu,

Touchant au terme obscur de mes courtes années,

Comptant mes pas perdus et mes heures sonnées,

Aussi surpris de vivre, aussi vide, aussi nu,

Que le jour où l’on dit : « Un enfant m’est venu ! »

Prêt à rentrer sous l’herbe, à tarir, à me taire,

Comme le filet d’eau qui, surgi de la terre,

Y rentre de nouveau par la terre englouti,

À quelques pas du sol dont il était sorti.

Seulement, cette eau fuit sans savoir qu’elle coule,

Ce sable ne sait pas où la vague le roule ;

Ils n’ont ni sentiment, ni murmure, ni pleurs :

Et moi, je vis assez pour sentir que je meurs !

Mourir ! ah ! ce seul mot fait horreur de la vie !

L’éternité vaut-elle une heure d’agonie ?

La douleur nous précède et nous enfante au jour,

La douleur à la mort nous enfante à son tour !

Je ne mesure plus le temps qu’elle me laisse,

Comme je mesurais, dans ma verte jeunesse,

En ajoutant aux jours de longs jours à venir ;

Mais, en les retranchant de mon court avenir,

Je dis : « Un jour de plus, un jour de moins ; l’aurore

Me retranche un de ceux qui me restaient encore ;

Je ne les attends plus, comme dans mon matin,

Pleins, brillants, et dorés des rayons du lointain,

Mais ternes, mais pâlis, décolorés et vides,

Comme une urne fêlée et dont les flancs arides

Laissent fuir l’eau du ciel que l’homme y cherche en vain,

Passé sans souvenir, présent sans lendemain ;

Et je sais que le jour est semblable à la veille,

Et le matin n’a plus de voix qui me réveille,

Et j’envie au tombeau le long sommeil qui dort,

Et mon âme est déjà triste comme la mort ! »

Triste comme la mort ! Et la mort souffre-t-elle ?

Le néant se plaint-il à la nuit éternelle ?

Ah ! plus triste cent fois que cet heureux néant

Qui n’a point à mourir et ne meurt pas vivant,

Mon âme est une mort qui se sent et se souffre ;

Immortelle agonie, abîme, immense gouffre

Où la pensée, en vain cherchant à s’engloutir,

En se précipitant ne peut s’anéantir ;

Un songe sans réveil, une nuit sans aurore,

Un feu sans aliment qui brûle et se dévore ;

Une cendre brûlante où rien n’est allumé,

Mais où tout ce qu’on jette est soudain consumé ;

Un délire sans terme, une angoisse éternelle !

Mon âme avec effroi regarde derrière elle,

Et voit son peu de jours passés, et déjà froids

Comme la feuille sèche autour du tronc des bois ;

Je regarde en avant, et je ne vois que doute

Et ténèbres, couvrant le terme de la route !

Mon être à chaque souffle exhale un peu de soi :

C’était moi qui souffrais, ce n’est déjà plus moi !

Chaque parole emporte un lambeau de ma vie ;

L’homme ainsi s’évapore et passe ; et quand j’appuie

Sur l’instabilité de cet être fuyant,

À ses tortures près tout semblable au néant,

Sur ce moi fugitif, insoluble problème

Qui ne se connaît pas et doute de soi-même,

Insecte d’un soleil, par un rayon produit,

Qui regarde une aurore et rentre dans la nuit,

Et que, sentant en moi la stérile puissance

D’embrasser l’infini dans mon intelligence,

J’ouvre un regard de Dieu sur la nature et moi,

Que je demande à tout, « Pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? »

Et que, pour seul éclair et pour seule réponse,

Dans mon second néant je sens que je m’enfonce,

Que je m’évanouis en regrets superflus,

Qu’encore une demande, et je ne serai plus !!!

Alors je suis tenté de prendre l’existence

Pour un sarcasme amer d’une aveugle puissance,

De lui parler sa langue, et, semblable au mourant

Qui trompe l’agonie et rit en expirant,

D’abîmer ma raison dans un dernier délire,

Et de finir aussi par un éclat de rire !

Ou de dire : « Vivons, et dans la volupté

Noyons ce peu d’instants au néant disputé !

Le soir vient : dérobons quelques heures encore

Au temps qui nous les jette et qui nous les dévore ;

Enivrons-nous du moins de ce poison humain

Que la mort nous présente en nous cachant sa main !

Jusqu’aux bords de la tombe il croît encor des roses,

De naissantes beautés pour le désir écloses,

Dont le cœur feint l’amour, dont l’œil sait l’imiter,

Et que l’orgueil ou l’or font encore palpiter :

Plongeons-nous tout entiers dans ces mers de délices ;

Puis, au premier dégoût trouvé dans ces calices,

Avant l’heure où les sens, de l’ivresse lassés,

Font monter l’amertume et disent : « C’est assez ! »

Voilà la coupe pleine où de son ambroisie

Sous les traits du sommeil la mort éteint la vie ;

Buvons : voilà le flot qui ne fera qu’un pli

Et nous recouvrira d’un éternel oubli,

Glissons-y ; dérobons sa proie à l’existence,

À la mort sa douleur, au destin sa vengeance,

Ces langueurs que la vie au fond laisse croupir,

Et jusqu’au sentiment de son dernier soupir ;

Et, fût-il un réveil même à ce dernier somme,

Défions le destin de faire pis qu’un homme ! »

Mais cette lâche idée, où je m’appuie en vain,

N’est qu’un roseau pliant qui fléchit sous ma main :

Elle éclaire un moment le fond du précipice,

Mais comme l’incendie éclaire l’édifice,

Comme le feu du ciel dans le nuage errant

Éclaire l’horizon, mais en le déchirant ;

Ou comme la lueur lugubre et solitaire

De la lampe des morts qui veille sous la terre,

Éclaire le cadavre aride et desséché,

Et le ver du sépulcre à sa proie attaché.

Non, dans ce noir chaos, dans ce vide sans terme,

Mon âme sent en elle un point d’appui plus ferme,

La conscience ! instinct d’une autre vérité,

Qui guide par sa force et non par sa clarté,

Comme on guide l’aveugle en sa sombre carrière,

Par la voix, par la main, et non par la lumière.

Noble instinct, conscience, ô vérité du cœur !

D’un astre encor voilé prophétique chaleur,

Tu m’annonces toi seule, en tes mille langages,

Quelque chose qui luit derrière ces nuages.

Dans quelque obscurité que tu plonges mes pas,

Même au fond de la nuit tu ne t’égares pas !

Quand ma raison s’éteint, ton flambeau luit encore :

Tu dis ce qu’elle tait, tu sais ce qu’elle ignore ;

Quand je n’espère plus, l’espérance est ta voix ;

Quand je ne crois plus rien, tu parles, et je crois !

Et ma main hardiment brise et jette loin d’elle

La coupe des plaisirs et la coupe mortelle ;

Et mon âme, qui veut vivre et souffrir encor,

Reprend vers la lumière un généreux essor,

Et se fait, dans l’abîme où la douleur la noie,

De l’excès de sa peine une secrète joie ;

Comme le voyageur parti dès le matin,

Qui ne voit pas encor le terme du chemin,

Trouve le ciel brûlant, le jour long, le sol rude,

Mais, fier de ses sueurs et de sa lassitude,

Dit en voyant grandir les ombres des cyprès :

« J’ai marché si longtemps que je dois être près ! »

À ce risque fatal je vis, je me confie ;

Et dût ce noble instinct, sublime duperie,

Sacrifier en vain l’existence à la mort,

J’aime à jouer ainsi mon âme avec le sort ;

À dire, en répandant au seuil d’un autre monde

Mon cœur comme un parfum et mes jours comme une onde :

« Voyons si la vertu n’est qu’une sainte erreur,

L’espérance un dé faux qui trompe la douleur ;

Et si, dans cette lutte où son regard m’anime,

Le Dieu serait ingrat quand l’homme est magnanime ! »

Alors, semblable à l’ange envoyé du Trés-Haut

Qui vint sur son fumier prendre Job en défaut,

Et qui, trouvant son cœur plus fort que ses murmures,

Versa l’huile du ciel sur ses mille blessures,

Le souvenir de Dieu descend, et vient à moi,

Murmure à mon oreille, et me dit : « Lève-toi ! »

Et, ravissant mon âme à son lit de souffrance,

Sous les regards de Dieu l’emporte et la balance ;

Et je vois l’infini poindre et se réfléchir

Jusqu’aux mers de soleils que la nuit fait blanchir.

Il répand ses rayons et voile la nature ;

Les concentre, et c’est Dieu ; lui seul est sa mesure ;

Il puise, sans compter les êtres et les jours,

Dans un être et des temps qui débordent toujours ;

Puis les rappelle à soi comme une mer immense

Qui retire sa vague et de nouveau la lance,

Et la vie et la mort sont sans cesse et sans fin

Ce flux et ce reflux de l’océan divin :

Leur grandeur est égale, et n’est pas mesurée

Par leur vile matière ou leur courte durée ;

Un monde est un atome à son immensité,

Un moment est un siècle à son éternité,

Et je suis, moi, poussière à ses pieds dispersée,

Autant que les soleils, car je suis sa pensée ;

Et chacun d’eux reçoit la loi qu’il lui prescrit,

La matière en matière, et l’esprit en esprit !

Graviter est la loi de ces globes de flamme ;

Souffrir pour expier est le destin de l’âme ;

Et je combats en vain l’arrêt mystérieux,

Et la vie et la mort, tout l’annonce à mes yeux.

L’une et l’autre ne sont qu’un divin sacrifice ;

Le monde a pour salut l’instrument d’un supplice ;

Sur ce rocher sanglant où l’arbre en fut planté

Les temps ont vu mûrir le fruit de vérité ;

Et quand l’homme modèle et le Dieu du mystère,

Après avoir parlé, voulut quitter la terre,

Il ne couronna pas son front pâle et souffrant

Des roses que Platon respirait en mourant ;

Il ne fit point descendre une échelle de flamme

Pour monter triomphant par les degrés de l’âme :

Son échelle céleste, à lui, fut une croix,

Et son dernier soupir, et sa dernière voix

Une plainte à son Père, un pourquoi sans réponse,

Tout semblable à celui que ma bouche prononce !…

Car il ne lui restait que le doute à souffrir,

Cette mort de l’esprit qui doit aussi mourir !…

Ou bien, de ces hauteurs rappelant ma pensée,

Ma mémoire ranime une trace effacée,

Et, de mon cœur trompé rapprochant le lointain,

À mes soirs pâlissants rend l’éclat du matin,

Et de ceux que j’aimais l’image évanouie

Se lève dans mon âme, et je revis ma vie !

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

Un jour, c’était aux bords où les mers du Midi

Arrosent l’aloès de leur flot attiédi,

Au pied du mont brûlant dont la cendre féconde

Des doux vallons d’Enna fait le jardin du monde ;

C’était aux premiers jours de mon précoce été,

Quand le cœur porte en soi son immortalité,

Quand nulle feuille encor par l’orage jaunie

N’a tombé sous nos pas de l’arbre de la vie,

Quand chaque battement qui soulève le cœur

Est un immense élan vers un vague bonheur,

Que l’air dans notre sein n’a pas assez de place,

Le jour assez de feux, le ciel assez d’espace,

Et que le cœur, plus fort que ses émotions,

Respire hardiment le vent des passions,

Comme au réveil des flots la voile du navire

Appelle l’ouragan, palpite, et le respire ;

Et je ne connaissais de ce monde enchanté

Que le cœur d’une mère et l’œil d’une beauté,

Et j’aimais ; et l’amour, sans consumer mon âme,

Dans une âme de feu réfléchissait sa flamme,

Comme ce mont brûlant que nous voyions fumer

Embrasait cette mer, mais sans la consumer ;

Et notre amour était beau comme l’espérance,

Long comme l’avenir, pur comme l’innocence.

« Et son nom ? » Eh ! qu’importe un nom ? Elle n’est plus

Qu’un souvenir planant dans un lointain confus,

Dans les plis de mon cœur une image cachée,

Ou dans mon œil aride une larme séchée !

Et nous étions assis à l’heure du réveil,

Elle et moi, seuls, devant la mer et le soleil,

Sous les pieds tortueux des châtaigniers sauvages

Qui couronnent l’Etna de leurs derniers feuillages ;

Et le jour se levait aussi dans notre cœur,

Long, serein, rayonnant, tout lumière et chaleur ;

Les brises qui du pin touchaient les larges faîtes

Y prenaient une voix et chantaient sur nos têtes ;

Par l’aurore attiédis les purs souffles des airs

En vagues de parfum montaient du lit des mers,

Et jusqu’à ces hauteurs apportaient par bouffées

Des flots sur les rochers les clameurs étouffées ;

Des chants confus d’oiseaux, et des roucoulements,

Des cliquetis d’insecte, ou des bourdonnements,

Mille bruits dont partout la solitude est pleine,

Que l’oreille retrouve et perd à chaque haleine,

Témoignages de vie et de félicité,

Qui disaient : « Tout est vie, amour et volupté ! »

Et je n’entendais rien que ma voix et la sienne,

La sienne, écho vivant qui renvoyait la mienne ;

Et ces deux voix d’accord, vibrant à l’unisson,

Se confondaient en une et ne formaient qu’un son !

Et nos yeux descendaient d’étages en étages,

Des rochers aux forêts, des forêts aux rivages,

Du rivage à la mer, dont l’écume d’abord

D’une frange ondoyante y dessinait le bord ;

Puis, étendant sans fin son bleu semé de voiles,

Semblait un second ciel tout blanchissant d’étoiles ;

Et les vaisseaux allaient et venaient sur les eaux,

Rasant le flot de l’aile ainsi que des oiseaux,

Et quelques-uns, glissant le long des hautes plages,

Mêlaient leurs mâts tremblants aux arbres des rivages,

Et jusqu’à ces sommets on entendait monter

Les voix des matelots que le flot fait chanter.

Et l’horizon noyé dans des vapeurs vermeilles

S’y perdait ; et mes yeux plongés dans ces merveilles,

S’égarant jusqu’aux bords de ce miroir si pur,

Remontaient dans le ciel de l’azur à l’azur,

Puis venaient, éblouis, se reposer encore

Dans un regard plus doux que la mer et l’aurore,

Dans les yeux enivrés d’un être ombre du mien,

Où mon délire encor se redoublait du sien !

Et nous étions en paix avec cette nature,

Et nous aimions ces prés, ce ciel, ce doux murmure,

Ces arbres, ces rochers, ces astres, cette mer ;

Et toute notre vie était un seul aimer !

Et notre âme, limpide et calme comme l’onde,

Dans la joie et la paix réfléchissait le monde ;

Et les traits concentrés dans ce brillant milieu

Y formaient une image, et l’image était… Dieu !

Et cette idée, ainsi dans nos cœurs imprimée,

N’en jaillissait point tiède, inerte, inanimée,

Comme l’orbe éclatant du céleste soleil

Qui flotte terne et froid dans l’océan vermeil,

Mais vivante et brûlante, et consumant notre âme,

Comme sort du bûcher une odorante flamme !

Et nos cœurs embrasés en soupirs s’exhalaient,

Et nous voulions lui dire… et nos cœurs seuls parlaient.

Et qui m’eût dit alors qu’un jour la grande image

De ce Dieu pâlirait sous l’ombre du nuage,

Qu’il faudrait le chercher en moi, comme aujourd’hui,

Et que le désespoir pouvait douter de lui :

J’aurais ri dans mon cœur de ma crainte insensée,

Ou j’aurais eu pitié de ma propre pensée.

Et les jours ont passé courts comme le bonheur,

Et les ans ont brisé l’image de mon cœur :

Tout s’est évanoui ! Mais le souvenir reste

De l’apparition matinale et céleste ;

Et comme ces mortels des temps mystérieux

Que visitaient jadis des envoyés des cieux,

Quand leurs yeux avaient vu la divine lumière,

S’attendaient à la mort et fermaient leur paupière,

Au rayon pâlissant de mon soir obscurci,

Je dis : « J’ai vu mon Dieu ; je puis mourir aussi ! »

Mais Celui dont la vie et l’amour sont l’ouvrage

N’a pas fait le miroir pour y briser l’image !

Et, sûr de l’avenir, je remonte au passé.

Quel est, sur ce coteau du matin caressé,

Aux bords de ces flots bleus qu’un jour du matin dore,

Ce toit champêtre et seul, d’où rejaillit l’aurore ?

La fleur du citronnier l’embaume, et le cyprès

L’enveloppe au couchant d’un rempart sombre et frais,

Et la vigne, y couvrant de blanches colonnades,

Court en festons joyeux d’arcades en arcades ;

La colombe au col noir roucoule sur les toits,

Et sur les flots dormants se répand une voix,

Une voix qui cadence une langue divine,

Et d’un accent si doux, que l’amour s’y devine.

Le portique au soleil est ouvert : une enfant

Au front pur, aux yeux bleus, y guide en triomphant

Un lévrier folâtre aussi blanc que la neige,

Dont le regard aimant la flatte et la protège.

De la plage voisine ils prennent le sentier,

Qui serpente à travers le myrte et l’églantier :

Une barque non loin, vide et légère encore,

Ouvre déjà sa voile aux brises de l’aurore,

Et, berçant sur leurs bancs les oisifs matelots,

Semble attendre son maître, et bondit sur les flots.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

Commentaire de texte d'Alphonse de Lamartine : Novissima Verba, ou mon âme est triste jusqu’à la mort

Pas de commentaire de texte pour le moment.

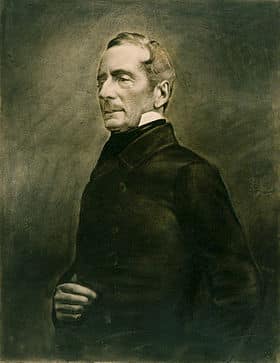

L'auteur : Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine (1790-1869) est un poète, romancier, dramaturge français, ainsi qu'une personnalité politique qui participa à la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France.