Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses : Pourquoi mon âme est-elle triste ?

Sommaire

Lamartine retrouve, dans ce recueil, rédigé en grande partie en Italie entre 1826 et 1827, la haute poésie des Méditations poétiques.

Pour citer l'œuvre : Œuvres complètes de Lamartine, Chez l’auteur (p. 105-114).

Pourquoi gémis-tu sans cesse,

Ô mon âme ? réponds-moi,

D’où vient ce poids de tristesse

Qui pèse aujourd’hui sur toi ?

Au tombeau qui nous dévore,

Pleurant, tu n’as pas encore

Conduit tes derniers amis ;

L’astre serein de ta vie

S’élève encore ; et l’envie

Cherche pourquoi tu gémis.

La terre encore a des plages,

Le ciel encore a des jours,

La gloire encor des mirages,

Le cœur encor des amours ;

La nature offre à tes veilles

Des mystères, des merveilles,

Qu’aucun œil n’a profané ;

Et, flétrissant tout d’avance

Dans les champs de l’espérance,

Ta main n’a pas tout glané !

Et qu’est-ce que la terre ? Une prison flottante

Une demeure étroite, un navire, une tente

Que son Dieu dans l’espace éleva pour un jour,

Et dont le vent du ciel en trois pas fait le tour ;

Des plaines, des vallons, des mers et des collines

Où tout sort de la poudre et retourne en ruines,

Et dont la masse à peine est à l’immensité

Ce que l’heure qui sonne est à l’éternité :

Fange en palais pétrie, hélas ! mais toujours fange,

Où tout est monotone et cependant tout change !

Et qu’est-ce que la vie ? Un réveil d’un moment !

De naître et de mourir un court étonnement,

Un mot qu’avec mépris l’Être éternel prononce ;

Labyrinthe sans clef, question sans réponse,

Songe qui s’évapore, étincelle qui fuit,

Éclair qui sort de l’ombre et rentre dans la nuit,

Minute que le temps prête et retire à l’homme,

Chose qui ne vaut pas le mot dont on la nomme !

Et qu’est-ce que la gloire ? Un vain son répété,

Une dérision de notre vanité,

Un nom qui retentit sur des lèvres mortelles,

Vain, trompeur, inconstant, périssable comme elles,

Et qui, tantôt croissant et tantôt affaibli,

Passe de bouche en bouche à l’éternel oubli ;

Nectar empoisonné dont notre orgueil s’enivre,

Qui fait mourir deux fois ce qui veut toujours vivre !

Et qu’est-ce que l’amour ? Ah ! prête à le nommer,

Ma bouche en le niant craindrait de blasphémer !

Lui seul est au-dessus de tout mot qui l’exprime.

Éclair brillant et pur du feu qui nous anime ;

Étincelle ravie au grand foyer des cieux ;

Char de feu qui, vivants, nous porte au rang des dieux ;

Rayon, foudre des sens, inextinguible flamme

Qui fond deux cœurs mortels et n’en fait plus qu’une âme,

Il est… il serait tout, s’il ne devait finir,

Si le cœur d’un mortel le pouvait contenir,

Ou si, semblable au feu dont Dieu fit son emblème,

Sa flamme en s’exhalant ne l’étouffait lui-même !

Mais quand ces biens que l’homme envie

Déborderaient dans un seul cœur,

La mort seule au bout de la vie

Fait un supplice du bonheur :

Le flot du temps qui nous entraîne

N’attend pas que la joie humaine

Fleurisse longtemps sur son cours.

Race éphémère et fugitive,

Que peux-tu semer sur la rive

De ce torrent qui fuit toujours ?

Il fuit, et ses rives fanées

M’annoncent déjà qu’il est tard ;

Il fuit, et mes vertes années

Disparaissent de mon regard !

Chaque projet, chaque espérance

Ressemble à ce liège qu’on lance

Sur la trace des matelots,

Qui ne s’éloigne et ne surnage

Que pour mesurer le sillage

Du navire qui fend les flots.

Où suis-je ? Est-ce moi ? Je m’éveille

D’un songe qui n’est pas fini :

Tout était promesse et merveille

Dans un avenir infini.

J’étais jeune !… Hélas ! mes années

Sur ma tête tombent fanées,

Et ne refleuriront jamais !

Mon cœur était plein,… il est vide !

Mon sein fécond,… il est aride !

J’aimais : … où sont ceux que j’aimais ?

Mes jours, que le deuil décolore,

Glissent avant d’être comptés ;

Mon cœur, hélas ! palpite encore

De ses dernières voluptés.

Sous mes pas la terre est couverte

De plus d’une palme encor verte,

Mais qui survit à mes désirs ;

Tant d’objets chers à ma paupière

Sont encor là, sur la poussière

Tiède de mes brûlants soupirs !

Je vois passer, je vois sourire

La femme aux perfides appas

Qui m’enivra d’un long délire,

Dont mes lèvres baisaient les pas !

Ses blonds cheveux flottent encore ;

Les fraîches couleurs de l’aurore

Teignent toujours son front charmant,

Et dans l’azur de sa paupière

Brille encore assez de lumière

Pour fasciner l’œil d’un amant.

La foule, qui s’ouvre à mesure,

La flatte encor d’un long coup d’œil,

Et la poursuit d’un long murmure

Dont s’enivre son jeune orgueil.

Et moi, je souris et je passe ;

Sans effort de mon cœur j’efface

Ce songe de félicité,

Et je dis, la pitié dans l’âme :

« Amour ! se peut-il que ta flamme

Meure encore avant la beauté ? »

Hélas ! dans une longue vie

Que reste-t-il après l’amour ?

Dans notre paupière éblouie

Ce qu’il reste après un beau jour ;

Ce qu’il reste à la voile vide

Quand le dernier vent qui la ride

S’abat sur le flot assoupi ;

Ce qu’il reste au chaume sauvage,

Lorsque les ailes de l’orage

Sur la terre ont vidé l’épi !

Et pourtant il faut vivre encore,

Dormir, s’éveiller tour à tour,

Et traîner d’aurore en aurore

Ce fardeau renaissant du jour !

Quand on a bu jusqu’à la lie

La coupe écumante de vie,

Ah ! la briser serait un bien !

Espérer, attendre, c’est vivre !

Que sert de compter et de suivre

Des jours qui n’apportent plus rien ?

Voilà pourquoi mon âme est lasse

Du vide affreux qui la remplit ;

Pourquoi mon cœur change de place

Comme un malade dans son lit ;

Pourquoi mon errante pensée,

Comme une colombe blessée,

Ne se repose en aucun lieu ;

Pourquoi j’ai détourné la vue

De cette terre ingrate et nue,

Et j’ai dit à la fin : « Mon Dieu ! »

Comme un souffle d’un vent d’orage

Soulevant l’humble passereau,

L’emporte au-dessus du nuage,

Loin du toit qui fut son berceau ;

Sans même que son aile tremble,

L’aquilon le soutient ; il semble

Bercé sur les vagues des airs :

Ainsi cette seule pensée

Emporta mon âme oppressée

Jusqu’à la source des éclairs.

C’est Dieu, pensais-je, qui m’emporte :

L’infini s’ouvre sous mes pas !

Que mon aile naissante est forte !

Quels cieux ne tenterons-nous pas ?

La Foi même, un pied sur la terre,

Monte de mystère en mystère

Jusqu’où l’on monte sans mourir :

J’irai, plein de sa soif sublime,

Me désaltérer dans l’abîme

Que je ne verrai plus tarir !

J’ai cherché le Dieu que j’adore

Partout où l’instinct m’a conduit,

Sous les voiles d’or de l’aurore,

Chez les étoiles de la nuit.

Le firmament n’a point de voûtes,

Les feux, les vents n’ont point de routes

Où mon œil n’ait plongé cent fois :

Toujours présent à ma mémoire,

Partout où se montrait sa gloire,

Il entendait monter ma voix.

Je l’ai cherché dans les merveilles

Œuvre parlante de ses mains,

Dans la solitude et les veilles,

Et dans les songes des humains.

L’épi, le brin d’herbe, l’insecte,

Me disaient : « Adore et respecte !

Sa sagesse a passé par là. »

Et ces catastrophes fatales

Dont l’histoire enfle ses annales,

Me criaient plus haut : « Le voilà ! »

À chaque éclair, à chaque étoile

Que je découvrais dans les cieux,

Je croyais voir tomber le voile

Qui le dérobait à mes yeux ;

Je disais:« Un mystère encore !

Voici son ombre, son aurore,

Mon âme ! il va paraître enfin ! »

Et toujours, ô triste pensée !

Toujours quelque lettre effacée

Manquait hélas ! au nom divin.

Et maintenant, dans ma misère,

Je n’en sais pas plus que l’enfant

Qui balbutie après sa mère

Ce nom sublime et triomphant ;

Je n’en sais pas plus que l’aurore

Qui de son regard vient d’éclore,

Et le cherche en vain en tout lieu ;

Pas plus que toute la nature,

Qui le raconte et le murmure,

Et demande : « Où donc est mon Dieu ? »

Voilà pourquoi mon âme est triste,

Comme une mer brisant la nuit sur un écueil,

Comme la harpe du Psalmiste,

Quand il pleure au bord d’un cercueil ;

Comme l’Horeb voilé sous un nuage sombre,

Comme un ciel sans étoile ou comme un jour sans ombre,

Ou comme ce vieillard qu’on ne put consoler,

Qui, le cœur débordant d’une douleur farouche,

Ne pouvait plus tarir la plainte sur sa bouche,

Et disait : « Laissez-moi parler[1] ! »

Mais que dis-je ? Est-ce toi, vérité, jour suprême,

Qui te caches sous ta splendeur ?

Ou n’est-ce pas mon œil qui s’est voilé lui-même

Sous les nuages de mon cœur ?

Ces enfants prosternés aux marches de ton temple,

Ces humbles femmes, ces vieillards,

Leur âme te possède et leur œil te contemple :

Ta gloire éclate à leurs regards !

Et moi, je plonge en vain sous tant d’ombres funèbres :

Ta splendeur te dérobe à moi !

Ah ! le regard qui cherche a donc plus de ténèbres

Que l’œil abaissé devant toi ?

Dieu de la lumière,

Entends ma prière,

Frappe ma paupière

Comme le rocher !

Que le jour se fasse,

Car mon âme est lasse,

Seigneur, de chercher !

Astre que j’adore,

Ce jour que j’implore

N’est point dans l’aurore,

N’est pas dans les cieux :

Vérité suprême,

Jour mystérieux !

De l’heure où l’on t’aime,

Il est en nous-même,

Il est dans nos yeux !

Commentaire de texte d'Alphonse de Lamartine : Pourquoi mon âme est-elle triste ?

Pas de commentaire de texte pour le moment.

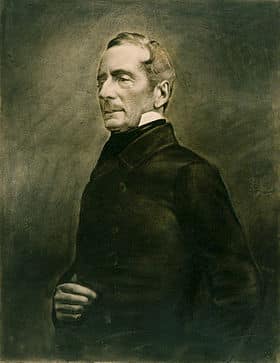

L'auteur : Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine (1790-1869) est un poète, romancier, dramaturge français, ainsi qu'une personnalité politique qui participa à la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France.