Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques : Préface des secondes Méditations

Sommaire

Méditations poétiques est le premier recueil de poèmes d'Alphonse de Lamartine, publié en 1820. La première édition comportait 24 poèmes. D'autres éditions suivirent ; celle de 1849 comportait alors 41 poèmes. Ce recueil marque l'aboutissement d'un courant de poésie élégiaque caractérisé par de nombreuses allusions mythologiques, une tonalité exclamative, des interrogations ainsi qu'une abondance de périphrases poétiques.

Pour citer l'œuvre : Œuvres complètes de Lamartine , Chez l’auteur, 1860, 1 (p. 305-311).

Dans l’un des innombrables entretiens que nous avons ensemble depuis vingt ans, et dans lesquels je vous ai ouvert péripatétiquement toute mon âme, vous m’avez demandé pourquoi les secondes Méditations n’avaient pas excité d’abord le même enthousiasme que les premières, et pourquoi ensuite elles avaient repris leur rang à côté des autres. Je vous ai répondu : « C’est que les premières étaient les premières, et que les secondes étaient les secondes. »

Il n’y a pas eu d’autre raison ; mais cette raison en est une, bien qu’elle paraisse une puérilité. En effet, la nouveauté en tout est un immense élément de succès. L’étonnement fait partie du plaisir à l’apparition d’une beauté de l’art comme d’une beauté de la création, comme d’une beauté vivante. Une fois ce premier étonnement épuisé ou émoussé, la chose reste aussi belle, mais elle n’est plus aussi admirée. Le ravissement même devient une habitude ; et l’habitude, comme dit Montaigne, « enlève sa primeur à toute saveur. » Croyez-vous que le premier rayon de soleil qui inonde le matin les yeux de l’homme qui s’éveille, soit plus pur et plus éblouissant que les rayons qui le suivent, et dont on ne s’aperçoit plus ? Non ; mais il est le premier. Croyez-vous que les milliards de coups de canon qui se tirent par an dans le monde, frappent l’oreille et l’imagination de l’homme de la même impression dont son oreille et son imagination furent frappées la première fois que, par l’invention de la poudre foulée dans le bronze, il crut voir et entendre le tonnerre descendre des nuages, s’allumer et retentir sous sa main ? Croyez-vous que les milliers d’aérostats qui s’élèvent tous les ans au-dessus des dômes illuminés de nos capitales, dans leurs jours de fêtes, attirent, fascinent et éblouissent autant les yeux de la foule, que ce premier globe aérien emportant au ciel sa nacelle pliante sous le poids de ces deux pilotes que nos pères virent naviguer pour la première fois dans les cieux ? Non : le phénomène est le même, l’admiration s’est usée. L’invention vieillit comme toute chose ici-bas. S’il en était autrement, la vie se passerait en extases devant les merveilles du génie humain inventées par ceux qui nous ont précédés, et que nous foulons aux pieds. La nouveauté est une des conditions de l’enthousiasme.

En descendant du grand au petit, je l’éprouvai tout de suite à l’apparition de ce second volume de mes poésies. J’étais le même homme ; j’avais le même âge ou un an de plus, la fleur de la jeunesse, vingt-six ans ; je n’avais ni gagné ni perdu une fibre de mon cœur ; ces fibres avaient les mêmes palpitations ; la plupart même des Méditations qui composaient ce second recueil avaient été écrites aux mêmes dates et sous le feu ou sous les larmes des mêmes impressions que les premières. C’étaient des feuilles du même arbre, de la même séve, de la même tige, de la même saison ; et cependant le public n’y trouva pas au premier moment la même fraîcheur, la même couleur, la même saveur. « Ce n’est plus cela, s’écriait-on de toutes parts ; ce n’est plus le même homme, ce ne sont plus les mêmes vers ! » C’est que si mes vers étaient encore aussi neufs pour ce public, ce public n’était plus aussi neuf pour mes vers.

C’est aussi que l’envie littéraire, éveillée par un premier grand succès surpris à l’étonnement des lecteurs, avait eu le temps de s’armer contre une récidive d’admiration et s’arma en effet de mon premier volume contre le second.

C’est enfin que mes admirateurs, même les plus bienveillants, étaient eux-mêmes en quelque sorte avares et jaloux de la vivacité d’impression qu’ils avaient éprouvée à la lecture de mes premières poésies, et que cette impression était si forte et si personnelle en eux, qu’elle les empêchait réellement d’éprouver une seconde fois une impression semblable ; comme une première odeur, respirée jusqu’à l’enivrement, empêche l’odorat de sentir une corbeille des mêmes fleurs.

Je compris cela du premier coup. Je ne suis pas né impatient, parce que je ne suis pas né ambitieux, bien que je sois né très-actif. J’attendis.

Il me fallut attendre à peu près quinze ans. Pourquoi quinze ans ? me dites-vous. Parce qu’il me fallut attendre une génération de lecteurs nouveaux, et qu’il faut à peu près quinze ans chez nous pour qu’une nouvelle génération en politique, en littérature, en idées, en goût, remplace une autre génération, ou s’y mêle du moins en proportions suffisantes pour en modifier les sentiments. Les générations d’hommes ont trentre-trois ans, les générations d’esprits ont quinze ans.

Or, du moment où une génération d’esprits nouveaux, d’enfants, de jeunes gens, de jeunes femmes, eurent lu, non pas mon premier volume seulement comme la génération lisante de 1821, mais mes deux volumes à la fois, sans acception de date, sans préférence d’impressions reçues, sans privilége d’âge, sans comparaison de souvenirs, ces nouveaux lecteurs impartiaux trouvèrent (ce qui était vrai) mes premiers et mes seconds vers parfaitement semblables d’âme, d’inspiration, de défauts ou de qualités. Les deux volumes ne furent plus qu’une seule œuvre dans leur esprit, et furent les Méditations poétiques.

J’ai éprouvé ensuite, dans tout le cours de ma vie littéraire, politique, oratoire ou poétique, le même phénomène. Toujours, et par une sorte d’intermittence aussi régulière que le flux et le reflux de l’Océan, le flux ou le reflux de l’opinion et du goût s’est caractérisé envers moi par une faveur ou par une défaveur alternative. Toujours on s’est armé d’un volume contre un autre volume, d’un premier genre de mes poésies contre un nouveau genre, de l’approbation donnée à un de mes actes contre un second, de l’applaudissement soulevé par un de mes discours contre le discours qui suivait. Ainsi est faite l’opinion publique : elle ne veut pas reconnaître longtemps même son plaisir. Il faut qu’elle construise et qu’elle démolisse sans fin, pour reconstruire après, même les plus insignifiantes renommées. Elle finit par une suprême raison quand ses jouets sont morts, et qu’elle s’appelle la postérité ; mais, pendant qu’ils vivent, elle n’est réellement pas encore l’opinion : elle est le caprice de la multitude.

Voilà ce que je vous disais un jour en descendant, nos fusils sous le bras, nos chiens sur nos talons, les pentes ravinées de sable rouge des hautes montagnes semées de châtaigniers qui font la toile peinte de la scène entre Saint-Point et le mont Blanc.

Où sont ces jours maintenant ? Où sont ces pensées nonchalantes qui s’échangeaient entre nous alors en conversations interrompues, comme les bruissements des saules et des chênes alternaient doucement, sous les premières ombres des soirées, avec les babillages des eaux filtrant à nos pieds dans les rigoles de la montagne ? Le rapide sillage du temps, qui court en changeant la scène et les spectateurs, nous a emportés tous deux sous d’autres latitudes de la pensée. Que d’autres entretiens aussi n’avons-nous pas eus depuis sur d’autres théâtres et sur de plus importants sujets ? Nous avons vu s’agiter les peuples, crouler les trônes, surgir les républiques, bouillonner les factions, et l’esprit des sociétés désorientées chercher à tâtons la route vers l’avenir entre des ruines et des chimères, jusqu’à ce qu’il trouve le vrai chemin que Dieu seul peut lui éclairer. Ces méditations d’un autre âge ne s’écrivent ni en vers ni en prose. Aucune langue ne contiendrait les actes de foi, les frissons de doute, les élans de courage, les abattements de tristesse, les cris de joie, les gémissements d’angoisses intérieures, les conjectures, les aspirations, les invocations que les hommes préoccupés du sort des peuples, et mêlés à ce mouvement des choses humaines, se révèlent dans l’intimité de leurs âmes pendant cette traversée des révolutions. Ce sont des mots, des syllabes, des points de vue, des horizons qui s’ouvrent et qui se referment devant l’esprit en un clin d’œil. Cela ne se note pas dans les livres, mais dans l’intelligence et dans le cœur d’un ami. Votre cœur et votre intelligence ont été, depuis vingt ans, les pages où j’ai jeté en courant ce que je ne me dis qu’à moi-même, et ce qui n’a été feuilleté que par vous. Quand j’aurai cessé de causer, et que vous vous souviendrez encore ; quand vous reviendrez en automne visiter cette vallée de Saint-Point où j’ai laissé tomber plus de rêveries dans votre oreille que les peupliers de mon pré ne laissent tomber de feuilles sur le grand chemin ; le ravin desséché, le châtaignier creux, la source entre ses quatre pierres de granit grises, le tronc d’arbre couché à terre et servant de banc aux mendiants de la vallée, le tombeau peut-être où un lierre de plus rampera sur les moulures de l’arche sépulcrale, à l’extrémité des jardins, sur les confins de la vie et de la mort, vous rappelleront ce que nous nous sommes dit, ici ou là, assis ou debout, sous telle inclinaison de l’ombre, sous tel rayon du soleil, au chant de tel oiseau dans les branches sur nos têtes, aux aboiements de tel chien, au hennissement de tel cheval de prédilection dans l’enclos ; vous vous arrêterez pour écouter encore et pour répondre, et vous serez, mieux que ce livre mort et muet, un souvenir vivant de ma vie écoulée. Cela m’est doux à penser. Ce n’est pas la postérité, c’est encore un crépuscule de la vie humaine après que notre court soleil est déjà éteint. L’homme n’est bien mort que quand tous ceux qui l’ont connu et aimé sur la terre se sont couchés à leur tour dans le tombeau qui ne parle plus d’eux aux nouvelles générations. Jusque-là l’homme vit encore un peu dans la vie de ceux qui survivent. C’est l’aurore boréale du tombeau.

Les Orientaux, qui ont tout dit, parce qu’ils ont tout senti les premiers, ont un proverbe plein de ce sens exquis de l’amitié. « Pourquoi Dieu, disent-ils, a-t-il donné une ombre au corps de l’homme ? C’est pour qu’en traversant le désert l’homme puisse reposer ses regards sur cette ombre, et que le sable ne lui brûle pas les yeux. » Vous avez été souvent pour moi comme une ombre de rafraîchissement, umbra refrigerii, et vous le serez encore pour ma mémoire, quand j’aurai passé.

Commentaire de texte d'Alphonse de Lamartine : Préface des secondes Méditations

Pas de commentaire de texte pour le moment.

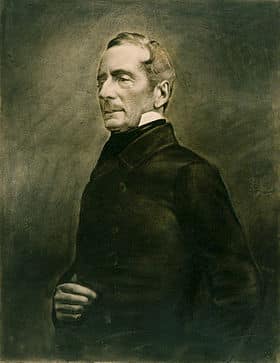

L'auteur : Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine (1790-1869) est un poète, romancier, dramaturge français, ainsi qu'une personnalité politique qui participa à la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France.